ISSN 3072-8533

La

Libertad.

-

La grieta y la libertad

Cortometraje

-

Sobre cines libres

Por: Gastón Molayoli. Graduado en el Departamento de Cs de la Comunicación. Integrante de la Diplomatura Superior en Cine Documental - FCH

-

Playlist de la Libertad

Música

-

La libertad como un mapa personal

Por: Marcos Altamirano. Docente en el Departamento de Ciencias de la Comunicación.

-

Libertad era un asunto

Muestra de Fanzines

-

Milo J, Trueno - Gil

Música

Índice

-

La Libertad

Por: Raúl González Tuñón

-

Determinismo y libertad en un cuento de Borges (algunas hipótesis de lectura)

Por:José Di Marco. Docente en el Departamento de Letras.

-

Esclavitud programada

Por: Marcelo Fagiano. Docente en la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales. Impulsor del Bosque de la Poesía Glauce Baldovin - Facultad de Humanas.

-

¿De qué libertad hablan?

Por: Antonio Tello.

-

La búsqueda constante

Por: Susana Molina. Docente en el Departamento de Ciencias de la Comunicación..

-

Libertad y felicidad. La primacía ética del presente

Por: Abelardo Barra Ruatta. Ex Docente en el Departamento de Filosofía.

-

Algoritmos y libertad: aportes para repensar la noción de sujeto de derecho

Por: Nora M. Bianconi. Docente en el Departamento de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales.

-

La libertad en la escuela: entre la prisa del mundo y la pausa de lo humano

Por: Romina Soledad Bada. Graduada en el Departamento de Historia.

-

Medios, libertad y segunda selección

Por: Alberto Ferreyra. Graduado en el Departamentos de Ciencias de la Comunicación.

-

Jean-Paul Sartre: tres imágenes para pensar la libertad

Por: María José Zapata Docente en los Departamentos de Trabajo Social y Filosofía.

-

Libertad y liberalismo, una nota al pie

Por: Guillermo Ricca. Docente en el Departamento de Filosofía.

-

Libertad, nihilismo y moral patriarcal: una reflexión hacia nuevas generaciones

Por: Ana Laura Picciani. Docente en el Departamento de Geografía.

-

Libertarios somos nosotrxs

Por: Santiago Polop. Docente en los Departamento de Filosofía y de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales.

La Libertad

III

De pronto entró la Libertad.

Estábamos todos dormidos,

algunos bajo los árboles,

otros sobre los ríos,

algunos más entre el cemento,

otros más bajo la tierra.

De pronto entró la Libertad

con una antorcha en la mano.

Estábamos todos despiertos,

algunos con picos y palas,

otros con una pantalla verde,

algunos más entre libros,

otros más arrastrándose, solos.

De pronto entró la Libertad

con una espada en la mano.

Estábamos todos dormidos,

estábamos todos despiertos

y andaban el amor y el odio

más allá de las calaveras.

De pronto entró la Libertad,

no traía nada en la mano.

La Libertad cerró el puño.

¡Ay! Entonces…

Por: Raúl González Tuñón

Determinismo y libertad en un cuento de Borges

(algunas hipótesis de lectura)

Por: José Di Marco.

Docente en el Departamento de Letras.

“El Aleph”, el cuento que da nombre al volumen que se editó en 1949, acaso el opus magnum de Borges, es un texto paradigmático, una suerte de modelo a partir del cual su autor practica variaciones diversas que lo ratifican y transforman. Una de esas es “El Zahir”, incluido en el mismo libro.

Como el talismán de La piel de zapa (Balzac, 1831), como el demonio itinerante que habita en una botella (Stevenson, 1891), la moneda de veinte centavos –que cobra un relieve inusitado hasta devenir el protagonista absoluto de la historia- es, asimismo, un objeto mágico y una entidad sobrenatural. Pero, a diferencia de aquellos, no concede deseos (no satisface la avidez de quien circunstancialmente lo posee), sino que, más bien, es una presencia nítida, abrumadora e inolvidable que no da nada a cambio. Una moneda que impide las transacciones (que oblitera toda posibilidad de futuro). Una idea fija que coloniza la memoria y aniquila el resto del universo. Una obsesión que anula la propia identidad y conduce al yo al borde del delirio y la agonía.

Para quien ha sido capturado por el aura ominosa de El Zahir, no hay escapatoria. Se ha quedado sin recuerdos alternos; no puede pensar en otra cosa; ya no es libre. En un pasaje del texto, el narrador autobiográfico, el mismo Borges que además protagoniza (y narra y escribe) “El Aleph”, dice: “Los deterministas niegan que haya en el mundo un solo hecho posible, id est un hecho que pudo acontecer…” y en otro, posterior, agrega: “no hay hecho, por humilde que sea, que no implique la historia universal y su infinita concatenación de efectos y causas”.

En la ontología que postula Borges, un encadenamiento perpetuo de principios y fines, la libertad individual es una ilusión, a lo sumo un punto de fuga, una fisura intermitente que posibilita el desprendimiento o la denegación: negar la existencia de El Aleph, ante la escucha azorada de Carlos Argentino Daneri; esconder el libro demoníaco en un estante recóndito de la Biblioteca Nacional (“El libro de arena”).

El olvido –ese atributo del que carece Funes, depositario de una memoria incontinente (“Funes, el memorioso”)- se torna, en la literatura de Borges, un modo de liberación. Sin embargo, al narrador protagonista de “El Zahir” le resulta improbable olvidar: morirá (él mismo lo afirma) con la imagen trivial e infausta de esa moneda en su mente.

Cuando los personajes de la narrativa de Borges experimentan la libertad (es decir: cuando se sienten librados de la trama fatal de causas y efectos que es el universo), en tanto que una sensación de plenitud, una vivencia óptima e irreductible, una revelación que los abisma, se encuentran en el umbral de la muerte, afrontando sin opciones un desenlace irrevocable: Benjamín Otárola (“El muerto”), Juan Dahlmann (“El Sur”).

En “El escritor argentino y la tradición”, un ensayo escrito con el propósito de confrontar con las premisas ideológicas del nacionalismo cultural (y, más precisamente, del peronismo), Borges rechaza la idea de que un escritor para ser argentino está obligado a escribir sobre temas nativos, a ensalzar el paisaje y aplaudir las costumbres locales. Arguye: “podemos manejar todos los temas europeos, manejarlos sin supersticiones, con una irreverencia que puede tener, y ya tiene, consecuencias afortunadas”.

Cuando ejercita su irreverencia, Borges crea implosivos microcosmos culturales y librescos tan desaforados y exóticos como fractales. No obstante, su repulsa hacia los temas nacionales no le impide retomar El Martín Fierro para reescribir una de sus escenas como si de un epítome de la lealtad y el coraje se tratara (“Biografía de Tadeo Isidoro Cruz”) o para añadirle un desenlace intempestivo (“El fin”), gestos ambos que le otorgan al poema de José Hernández una centralidad inexorable.

En buena parte de las ficciones borgeanas, aquellas “consecuencias afortunadas” se constituyen en tramas opresivas y asfixiantes, en circunstancias férreas e ineluctables, donde sus personajes ejercen dignamente su libertad sólo cuando están a punto de adentrarse en la muerte. Para ellos, entonces, liberarse equivale a morir.

La grieta y la libertad

Esclavitud programada

Por: Marcelo Fagiano

Docente en la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales.

Impulsor del Bosque de la Poesía Glauce Baldovin - Facultad de Humanas.

«Donde hay un oprimido es necesaria una filosofía de la liberación».

Enrique Dussel

En un mundo en donde el sometimiento y el despojo es el método más utilizado para invadir territorios, con diversas estrategias desde lo simbólico a lo concreto, para apropiarse de los recursos naturales y controlar la política de supuestos países democráticos, la libertad, constreñida de esa manera, limita a todas las escalas el desarrollo y crecimiento de cada ser humano en las poblaciones afectadas. Esa situación de desigualdad lograda a fuerza de ejercer el poder desde los países centrales sobre la periferia condiciona el destino individual y colectivo de las sociedades.

Dentro de ese contexto los países subalternos se desarrollan bajo un sistema esclavismo globalizado que, más allá del orden interno que alcancen, se desenvuelven en oscilaciones históricas entre visiones progresistas o rindiendo pleitesía a su opresor como ocurrió en otros periodos y actualmente deviene patético en nuestro país. Existen procesos reformistas, raramente revoluciones, puesto que es muy complejo romper las cadenas y grilletes impuestos en el reparto global al inicio de la colonización capitalista junto a las tácticas que el mismo orden imperante, a pesar de las oscilatorias crisis, realiza para continuar su carrera y no colapsar.

En ese sentido el subdesarrollo es un destino cerrado y no un camino de superación para salir del mismo. La libertad, en un entramado de coacciones deshumanizantes, es inviable y nos sitúa bajo nuevos formatos de esclavismo en donde los feudos son los grandes grupos financieros con sus millonarias acumulaciones celestiales que domestican a un vasallaje digitalizado.

Sabemos que las estrategias de dominación de los países centrales en Latinoamérica han sido diversas, mutando a través del tiempo, desde los golpes de estado, los usureros prestamos de los organismos internacionales del despojo asociadas a otras tácticas económicas de mercado para impedir un real crecimiento del “patio trasero del imperio”, bautizado así, en el marco de la Doctrina Monroe a inicios del siglo XIX. Método colonial que se mantiene activo y vigente a pesar de la mentirosa declaración realizada en el año 2013 por el secretario de Estado de EE. UU bajo la presidencia de Barack Obama: «La Doctrina Monroe está muerta».

Las libertades individuales y colectivas, pensadas en la telaraña de los procesos de neocolonización, condiciona los destinos: los dados de la suerte están echados según en donde se llegue a la vida en el planeta. ¿Naciste en un país central o un país periférico? Después, dentro de cada territorio, hay que observar en cuál de los estratos sociales ha respirado una persona, por primera vez, el oxígeno terrestre. ¿Dónde naciste, en una clase baja, media o alta? Es así que la oportunidad para ejercer la libertad de cada sujeto está supeditada al lugar geográfico y social de nacimiento. Pensada la libertad de esa manera queda claro que no todos comienzan gateando en la vida de igual manera. Los desarrollos existenciales son coartados a priori, que más allá de los esfuerzos personales, arrancan con desventajas o ventajas.

Individuos y sociedades esclavas de un sistema, que a pesar de su decadente y grotesca permanencia, deja pocas grietas por donde encontrar visiones alternativas a un proceso de siglos de deshumanización.

Los individuos y sociedades “democráticas” del subdesarrollo latinoamericano están doblemente prisioneras, por un lado, condicionadas por el reparto global de la riqueza y, por el otro, en una constante tensión entre una minoría acaudalada y cipaya que atesora sus ganancias en paraísos fiscales y otra que desea vestirse de pueblo para garantizar los derechos de las mayorías.

La única manera de lograr la liberación es trabajar sobre la autonomía política y económica, soberanía sobre los recursos naturales, descolonización de la cultura, encastrado esto, en una lucha común a nivel continental, horizonte cada vez más neblinoso por el enquistamiento del liberalismo económico.

El único camino de emancipación es migrar hacia sistemas en donde la libertad individual y colectiva no esté anclada en el mercado sino en un desarrollo “más que humano” para trascender la depredadora maquinaria capitalista de acumular por despojo, dañando el presente y futuro de nuestra especie. Construir, en definitiva, sistemas socio políticos que escapen de la centralidad esclavista y colonizadora.

¿Surgirán en el futuro agitaciones colectivas que desmoronen esa prehistórica y burlesca estatua de la libertad que, como símbolo, encadena y somete a los pueblos?

¿De qué libertad hablan?

Por: Antonio Tello

Muchos jóvenes se adhieren a movimientos ultraderechistas que agitan la bandera de la libertad, para -dicen- ser libres, emanciparse de “la casta política” y liberarse de un sistema opresor. Pero, esta bandera ¿es la real o es un trapo engañoso que conduce a la sociedad a su autodestrucción?

Poco antes de ser guillotinada, durante los días de terror de la Revolución francesa, Madame Roland exclamó «¡Libertad, libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre!». Hoy, la frase cobra dramática vigencia ante la amenaza de la ultraderecha libertaria que, bajo la bandera de la libertad, representa para la paz, la vida social, la cultura, los valores éticos y los derechos fundamentales de la sociedad.

La búsqueda constante

Por: Susana Molina.

Docente en el Departamento de Ciencias de la Comunicación.

“La libertad ha sido un episodio”, afirma Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano que en frases de gran impacto genera admiración y rechazo por partes iguales. Está hablando de un gran cambio de época, de la transición de una sociedad con estructuras de control externas, a una donde el sujeto se somete voluntariamente para producir ilimitadamente, sin darse cuenta de que, lejos de ser su propio jefe, le ha regalado el alma al diablo: el capital.

Tan contundente es esa afirmación que abre debate. El primero es si puede considerarse episódica la libertad. ¿Es acaso un paréntesis delimitado entre períodos de opresión o de ausencia de arbitrio? ¿O siempre queda un resquicio de ella, en tanto el pensar y el sentir de los “no libres” no pueda ser sometido de la manera en que se encadenan los cuerpos?. El segundo es si puede pensarse episódica, cuando es la voluntad del sujeto la que va en busca de su propia “anulación”. Pues, paradójicamente, ese sujeto que ya no es libre es el mismo que libremente ha decidido dejar de serlo.

Byung-Chul Han dirá que no, que no se da cuenta, que ha entrado voluntariamente en una trampa que en la cual se ha vuelto vigilado y vigilante, y que, paralelamente, ha aportado al vaciamiento de sentido del término en toda su riqueza. Pero siempre cabe la pregunta. ¿Es viable que puede desaparecer la libertad como anhelo, ideal, horizonte normativo, esperanza, utopía, incluso si se hubiera prácticamente aniquilado su ejercicio?

En el periodismo (el del 506 y el 2025 también), la libertad de expresión sigue siendo el faro que orienta la práctica. No importa si las condiciones del ejercicio profesional se han vuelto extremadamente precarias o si la relación con las fuentes se ha modificado al punto en que hoy una granja de trolls opera mejor que una oficina de prensa. No importa si circulan sobres, favores, prebendas, amenazas, ventrílocuos.

Que la presión por la instantaneidad ha erosionado pilares fundamentales de la buena prensa, como el chequeo de la información, la multiplicidad de fuentes, la investigación a fondo, es cierto. Pero aun así, exponencialmente aumentados en cuestión de décadas los espacios de participación y las voces que se expresan, resulta difícil considerar que la libertad-anhelo, la libertad-ideal, la libertad-resquicio y refugio ya perdió su batalla frente al auto sometimiento al algoritmo y la productividad.

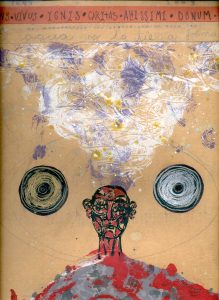

El arte del encierro. Collage de Chihiro. Taller de Dibujo, Humanas Itinerante (segunda edición, 2025)

No han desaparecido aún ni el periodismo ni los periodistas. No han desertado los que cuestionan las mordazas simbólicas, financieras, estructurales, legales, políticas, mentales. Quizás podrán ser menos visibles en algunos períodos, o tener menos margen para hacer valer sus argumentos. Pero la libertad está en la búsqueda constante de esos “tiempos felices” de los que hablaba Mariano Moreno en los albores de la Gazeta: cuando se puede decir lo que se piensa y sentir lo que se quiere.

Si algo anima a los buenos periodistas a ignorar las presiones, a desenmascararlas, a buscar la grieta por donde entra la luz a la opinión pública (otro concepto en profunda reforma), es la certeza de que la libertad de expresión (que fortalece y restaura otras muchas libertades), aún encadenada al capital, no puede darse por finiquitada. En todo caso estará en riesgo, y mirando la historia del mundo cabe preguntarse cuándo no lo estuvo.

Junto a nuevos monstruos de última generación (esta vez algorítmicos, inteligentes, mercadotecnificados, megaproductivos y veloces) que propagan tanto la novedad como el absurdo y que algunos usan para reinstalar discursos que creíamos perimidos, aparecen las voces que resisten y luchan, apropiándose de esas mismas herramientas de difusión, reinventando la profesión, descubriendo otras formas de ejercer y defender la libertad.

Preocupante resultaría la indiferencia ante un eventual total desvanecimiento de los libres sentires y pensares, es decir, el abandono de todo acto creativo, de todo límite frente a la intolerancia, la renuncia abierta a la pulsión de vida de los proyectos individuales y colectivos, que sostienen la trama.

Libertad y felicidad. La primacía ética del presente

Por: Abelardo Barra Ruatta.

Ex Docente en el Departamento de Filosofía.

La empatía intergeneracional emerge precisamente de esta atención al ahora: al resolver las contradicciones materiales actuales (desigualdad, acceso a recursos básicos, justicia social), establecemos las bases ontológicas para que futuras generaciones hereden no solo un mundo habitable, sino las herramientas conceptuales y políticas para seguir transformándolo. Todo cuidado del futuro comienza por una práctica de libertad en el presente.

Pero he aquí la paradoja fundamental: esta defensa del goce inmediato no conduce al aislamiento, sino al encuentro. Porque el placer verdadero nunca es goce aislado —se expande en las redes de solidaridad, en los contagios de la risa compartida, en la conspiración de los cuerpos que se reconocen como aliados y no como competidores. El hedonismo, cuando es verdaderamente subversivo, descubre que mi bienestar está inextricablemente ligado al tuyo: que la alegría individual sólo florece en el suelo fértil de la alegría colectiva.

¿Qué significa entonces esta ética del presente? No la negación irresponsable del mañana, sino el rechazo a convertirlo en ídolo de la salvación. Cada vez que sacrificamos vidas concretas en el altar del porvenir, cometemos un acto de fe ciega en quimeras. La historia está plagada de cadáveres apilados en nombre de futuros radiantes que nunca amanecieron. Frente a esto, lo honesto es proponer una revolución más humilde y más urgente: hacer del ahora un espacio habitable, donde la dicha no sea el premio de quienes sobreviven al calvario, sino el derecho inalienable de quienes se atreven a vivir el hoy con alegre dignidad.

En última instancia, esta postura encierra una paradoja maravillosa: al defender el presente como único territorio ético, terminamos construyendo el único futuro que vale la pena habitar. Porque cuando el goce deja de ser privilegio de unos pocos para convertirse en práctica cotidiana, cuando el dolor deja de justificarse como inversión para el mañana, estamos tejiendo —aquí y ahora— esa sociedad posible donde la vida, por fin, vale más que todas las promesas.

El verdadero radicalismo subversivo no consiste en esperar, sino en atreverse a ser felices. No en postergar el banquete, sino en compartir el pan mientras debatimos cómo hornear el próximo. Porque al final, sólo hay un tiempo que nos pertenece: este instante fugaz donde, entre carcajadas y lágrimas, decidimos qué clase de constructores seremos para nosotros mismos.

“la libertad no se pide, se toma, y al tomarla, se multiplica. No se trata de predicar el libertinaje, sino la insurrección orgásmica; no hablar de deberes, sino del descubrimiento de que el único placer durable es aquel que quema las fronteras entre los cuerpos. ”Abelardo Barra Ruatta

Este interrogante nos obliga a anclar la reflexión en el presente, único terreno donde la ética y la política adquieren sentido. Porque el ser humano no es una abstracción: es un animal de carne y nervios, de piel y deseo, cuya experiencia hedónica —sea sensual o intelectual— ocurre aquí y ahora, en el latido inmediato de la existencia. El futuro, en cambio, es pura contingencia: no tiene peso, no tiene cuerpo, no tiene derecho a exigir sacrificios. Postergar el placer de los vivientes en nombre de quienes quizá nunca existan no es prudencia, sino una forma de crueldad disfrazada de altruismo. ¿Qué le debemos al porvenir? Nada, excepto evitar que quienes lo habiten hereden cadenas, dolores e injusticias. Nuestra obligación es despejar los obstáculos que podrían impedirles gozar su propio presente con la misma libertad e intensidad con que nosotros reclamamos gozar el nuestro. Comprometerse en una lucha de liberación no es negar el deseo, sino realizarlo en su dimensión más profunda: solo la cooperación simétrica —donde nadie teme la revancha del otro— permite una alegría duradera. Vivir a costa del prójimo exige vigilancia, no tranquilidad; he ahí la paradoja de toda dominación. Por eso, despejar hoy las cadenas del futuro no es un acto de renuncia, sino la única forma de honrar el placer presente —individual y colectivo— como un derecho irrenunciable.

Una verdadera revolución no es una utopía lejana: es el incendio de los altares donde se inmola el placer tangible en nombre de un mañana espectral. Es la rebelión contra la moral del sufrimiento postergado. Porque la felicidad no es promesa: es acto, es fiesta, es la herejía de vivir sin deudas con el futuro.

Es imperioso refutar metodológicamente a las éticas futuristas. Frente a posturas que sacrifican el presente en el altar del porvenir (desde ciertos utilitarismos hasta el ecologismo apocalíptico), el anarco-hedonismo plantea una objeción radical: a) la moralidad no puede residir en entidades inexistentes y b) el futuro carece de consistencia ontológica -es apenas proyección de nuestros deseos actuales. Toda ética que desatienda el goce presente en beneficio de generaciones venideras constituye una nueva teología secularizada.

Toda auténtica transformación plantea una dialéctica singular, que podemos llamar: la paradoja hedonista de la transformación, porque se tiene en consideración que el placer individual alcanza su máxima intensidad cuando se expande más allá del yo. La mejora concreta del mundo presente produce: a) un incremento inmediato de nuestra satisfacción (goce de la acción liberadora) y b) un efecto colateral que empatiza con la capacidad hedónica ajena. Así, el cuidado del otro deviene no por mandato moral, sino por expansión natural del deseo. Es necesario entender a la política como erótica colectiva. No proponer el egoísmo, sino su superación inmanente: en el instante mismo donde derribamos las estructuras de poder, descubrimos que el mayor placer reside precisamente en hacer del mundo un espacio más gozable. No por deber, sino porque -he aquí la paradoja- nada produce mayor éxtasis que la libertad y la alegría compartidas. Esta paradoja hedonista no es una teoría, sino una experiencia: cuando el placer deja de ser mercancía privada y se vuelve gesto colectivo, descubre su verdadera potencia. No hay contradicción entre goce y revolución, porque el acto más egoísta —buscar el éxtasis sin límites— exige demoler las cárceles del deseo, propias y ajenas. La policía interiorizada nos susurra que el placer es culpa o consumo, nunca un motín de los sentidos. Pero basta con probar, aunque sea una vez, la embriaguez de compartir lo prohibido —un beso en medio de una barricada, un banquete en una plaza ocupada— para entender: la libertad no se pide, se toma, y al tomarla, se multiplica. No se trata de predicar el libertinaje, sino la insurrección orgásmica; no hablar de deberes, sino del descubrimiento de que el único placer durable es aquel que quema las fronteras entre los cuerpos.

La

Libertad.

Sobre cines libres

Por: Gastón Molayoli.

Graduado en el Departamento de Cs de la Comunicación. Integrante de la Diplomatura Superior en Cine Documental - FCH

Hablar de libertad hoy, en Argentina, significa (o debería significar) moverse a contramano del discurso imperante, ese que defiende la idea de que sólo somos libres para autoexplotarnos, autodestruirnos y cosificarnos. La selección que propongo es tan caprichosa como, precisamente, libre. Podría haber mencionado muchas más. Incluye películas contemporáneas y no tanto, nacionales y extranjeras, comerciales y autorales.

Abordan la libertad desde la necesidad profunda de contribuir a la justicia (El informante), denunciar la censura (Buenas noches, buena suerte, Trumbo y El censor), expresar la propia sexualidad (Close, Pelo malo y La inocencia), defender la dignidad y la condición humana (El caso Dreyfuss y El gran dictador), sostener tenazmente la batalla contra el olvido (Ejercicios de memoria), consagrarse a otra cosa que no sea la dominación (La libertad), pensarse en términos colectivos a pesar de haber perdido dicha libertad (Leonera), abrir el horizonte de lo pensable, sobre todo en relación a lo que se esperaba y se sigue esperando de las mujeres (Sin techo ni ley), impugnar sistemas judiciales injustos, como casi todos (Justicia roja y Expreso de medianoche) y, finalmente, filmar, mostrar y hacer-ver a pesar de todo, incluso a contramano de la reclusión (Este no es un film).

Algoritmos y libertad: aportes para repensar la noción de sujeto de derecho

Por: Nora M. Bianconi.

Docente en el Departamento de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales.

Desde el punto de vista jurídico, la libertad se relaciona con la facultad del sujeto de hacer o no hacer algo en relación a lo prescripto por la ley. Mas allá de las dimensiones de la libertad concebida como individual o colectiva, podemos destacar su principal característica que es la capacidad de autodeterminación, entendida esta como la aptitud del sujeto para decidir y actuar según su propia voluntad y sin coacción.

Sin embargo, en función de los actuales avances tecnológicos, aquellos conceptos se encuentran interpelados, al igual que el propio concepto de sujeto de derecho.

Los adelantos y desarrollos de la tecnología convergente vinculando las distintas implicancias de la IA y su conexión con la biotecnología, la nanotecnología y las ciencias cognitivas, nos llevan a plantearnos algunos interrogantes: ¿qué entidad o status jurídico podemos adjudicar a la IA?; ¿cómo deben ser considerados los robots, los bots o aquellas entidades que poseen algún tipo de autonomía (cyborg)?,¿qué respuestas jurídicas podemos proponer a las nuevas formas de autonomía, tales como sistemas de IA que pueden duplicarse sin intervención humana o de desarrollar mecanismos de autopreservación para evitar ser desconectados? Algunos autores ensayan posturas y proponen que, según la conceptualización utilizada, se podrá avanzar en posibles respuestas. Si entendemos que estamos en presencia de un cyborg cuando a una persona humana, se la ha implantado un determinado equipamiento o dispositivo tecnológico dotado de IA, que permite superar límites físicos o cognitivos, en este caso se entiende, que la persona no pierde su condición humana y no tendría razón de ser la discusión sobre la personalidad jurídica. Ahora bien, si el cyborg es considerado una entidad que se libera del cuerpo y todas sus debilidades, para continuar viviendo luego en un soporte artificial, sea éste virtual o mecánico (Palmerini, 2017; 93), la cuestión es más compleja. Algunos entienden que la condición corporal está ligada a la humana y la simulación de lo sensible no la suplanta, es decir, la mayor o menor capacidad de “engaño” del robot en relación con los sentidos y emociones, no lo convierte en humano.

Asimismo, podemos preguntarnos ¿Quién controla la tecnología que llevamos dentro? ¿Es posible solicitar acceso al código fuente para reconfigurar un implante? ¿Puede el fabricante negar ese acceso? A medida que aumentan las personas humanas conectadas a algún dispositivo se plantean nuevos interrogantes. La aceleración de los avances tecnológicos da cuenta de desarrollos de dispositivos para mejorar capacidades cerebrales, dispositivos neuroprotésicos que pueden servir para restaurar la función cognitiva perdida o, en el caso de técnicas como la estimulación cerebral transcraneal, para brindar ayuda terapéutica a quienes padecen depresión; y quizás en el futuro, existirá aún más tecnología cyborg para mejorar el funcionamiento cognitivo. Tales desarrollos seguramente desafiarán los postulados legales actuales e incluso las políticas públicas establecidas.

Por su parte, mientras los transhumanistas defienden el mejoramiento humano, pero no la suplantación de la persona humana, los poshumanistas postulan la superación de la humanidad por una especie de superhumanidad (Pérez Luño, 2021). Anna Bugajska y Lucas Misseri clasifican el poshumanismo, en dos versiones: una antropocéntrica y la anti antropocéntrica. La primera defiende el mejoramiento humano a través del incremento de determinadas características, mientras que la segunda se vincula con el cambio cualitativo de lo humano, tal como lo entendemos en la actualidad. En la perspectiva antropocéntrica, ambos autores ubican al transhumanismo y lo asocian al principio de continuidad evolutiva. Es decir, se piensa en una diferencia de grado y no de clase. La IA fuerte se incluye en esta categoría. En la visión anti antropocéntrica, distinguen a su vez dos tipos de poshumanismos. Por un lado, el especulativo, donde el nuevo ser es un producto del ensamblaje de sistemas sociales, biológicos y tecnológicos, cuyo rasgo es la codependencia de todas las partes ensambladas. Y, por otro lado, el crítico, para quienes los humanos son entidades meramente reemplazables (Bugajska y Misseri, 2020).

El transhumanismo, si bien admite una dimensión moderada, también postula una dimensión más extrema, la cual se plantea como una etapa intermedia y necesaria en el recorrido desde lo humano hacia lo poshumano. Esta posición no sólo es descriptiva, sino también normativa, es decir, sus teóricos sostienen que esta posibilidad convergente estaría justificada, para lo cual es necesario pensar un derecho mínimo, que no obstaculice el desarrollo tecnocientífico, destacando la innovación tecnológica continuada y el crecimiento exponencial de las tecnologías, que en el futuro provocarán la discontinuidad de la humanidad.

Finalmente, consideramos que es crucial entender que la interacción entre humanos y máquinas, específicamente entre algoritmos diseñados con propósitos particulares, debe estar necesariamente atravesada por un componente ético, postulando en todo momento y en todos los casos, el respeto y la protección de los Derechos Humanos, aun cuando nos situemos más allá de lo humano.

Estamos; estarás - Gabo Ferro y Luciana Jury

La libertad en la escuela: entre la prisa del mundo y la pausa de lo humano

Por: Romina Soledad Bada.

Graduada en el Departamento de Historia.

La palabra libertad suele sonar a veces demasiado grande, como si solo pudiera nombrar las luchas de los pueblos, los manifiestos políticos o las proclamas revolucionarias. Sin embargo, la libertad también habita en espacios cotidianos, invisibles, aparentemente menores. Una de esas moradas posibles es la escuela. Allí, entre pizarras gastadas y recreos bulliciosos, entre la disciplina de un horario y la apertura inesperada de una conversación, late la posibilidad de pensar la educación como un lugar donde la libertad no sea un adorno, sino su propio corazón.

Carlos Skliar, en su libro Pedagogías de las diferencias (2022) nos advierte los peligros de un tiempo histórico signado por la velocidad, la transparencia exigida y la productividad como mandato. Vivimos en un mundo que no sabe demorarse, que reduce la experiencia a lo útil y el vínculo a lo medible. En este contexto, las juventudes aparecen como un territorio asediado: los adolescentes deben adaptarse a la lógica adulta, ser competentes, estar siempre disponibles, volverse eficientes antes de ser felices. Frente a esa intemperie, el autor imagina la escuela como “el último lugar posible del tiempo libre” (Skliar, 2018), un refugio donde la lentitud todavía sea posible, donde el silencio no se viva como vacío, sino como espacio fértil de conversación consigo mismo o con los otros.

La libertad en la escuela, entonces, no se reduce a la ausencia de reglas ni a un simple dejar hacer. Es, más bien, la posibilidad de abrir huecos en la malla del tiempo productivo, de permitir que lo humano resista al vértigo de lo útil. Libertad es ofrecer a nuestros niños/as y jóvenes la oportunidad de leer sin apuro, de equivocarse sin ser castigados, de jugar sin que el juego deba rendir cuentas a la didáctica. Es darles a los/las docentes el derecho a enseñar con pasión, a ensayar otros modos de encuentro, a no medir cada gesto en términos de rendimiento académico.

Este planteo dialoga con la tradición crítica de Paulo Freire (2022), quien en La educación como práctica de la libertad recordaba que no hay verdadera enseñanza si los estudiantes son apenas recipientes donde se depositan saberes. La libertad educativa se juega en la capacidad de nombrar el mundo, de problematizarlo, de sentirse sujeto activo en su transformación (Freire, 2022). Una escuela libre es aquella que no adiestra para la obediencia, sino que habilita la palabra, la duda, la participación, el afecto. No basta con abrir ventanas hacia dentro del aula: la libertad exige también abrirlas hacia la sociedad, porque no se puede educar en libertad en medio de condiciones de opresión y desigualdad.

John Dewey, desde el progresismo pedagógico, también situaba la libertad escolar en la experiencia compartida. Educar en libertad no es soltar a los niños/as y jóvenes en la intemperie de su individualismo, sino invitarlos a un proceso colectivo de construcción. Dewey pensaba la escuela como un laboratorio democrático, un espacio donde se aprende a convivir, a debatir, a decidir, a equivocarse juntos (Dewey, 2024). Su idea de libertad se parece a un río que se abre paso entre piedras y cauces, no a un agua que se evapora sin destino: es movimiento con dirección, no dispersión.

Las tres voces —Skliar, Freire, Dewey— confluyen en una misma certeza: la libertad en la escuela se juega en lo pequeño y en lo cotidiano, pero sus implicancias son inmensas. Allí donde un maestro o un docente abre tiempo para la escucha afectiva, donde un aula se detiene a contemplar un poema sin urgencia, donde un niño/a o joven se anima a preguntar lo que no estaba previsto, se produce una insurrección silenciosa contra el mundo que todo lo mide. En ese marco, Carina Kaplan (2019) nos recuerda que “la escuela nos estructura afectivamente” señalando que los vínculos emocionales no son un añadido ornamental, sino el núcleo mismo de la experiencia educativa: son los que permiten formar subjetividades, resignificar el dolor social y abrir la posibilidad de una libertad plena en niños, niñas y jóvenes, junto con la esperanza que sostiene sus trayectorias.

Claro que esta libertad enfrenta tensiones. Los currículos estandarizados, las evaluaciones externas, la presión por resultados tienden a asfixiar lo diverso, a recortar la creatividad. La tecnología, con su promesa de accesibilidad y rapidez, a menudo se convierte en una nueva forma de tiranía, imponiendo transparencia y disponibilidad permanentes. Y los docentes, atravesados por la precariedad y el agotamiento, muchas veces ven limitada su capacidad de sostener esos espacios de libertad que, junto a estos autores, imaginamos.

Aun así, la escuela conserva un poder subterráneo: el de ser un espacio donde todavía se puede resistir. Resistir no en grandes gestos heroicos, sino en actos mínimos que, como semillas, abren lo posible. Una docente que abraza en la escuela y que lee despacio, un estudiante que descubre el gozo de escribir un cuento, un grupo que se anima a conversar sobre el mundo sin la urgencia de un examen: en esas escenas late la verdadera libertad escolar.

La libertad en la escuela no es ausencia de normas, sino presencia de humanidad. Es una pausa en medio de la prisa del mundo. Es recordar que educar no es domesticar, sino acompañar, sostener; que enseñar no es moldear, sino abrir horizontes; que aprender no es repetir, sino descubrir, aventurarse a lo desconocido.

Tal vez, como sugiere Skliar, la escuela pública sea uno de los últimos lugares donde esas experiencias aún sean posible. Y quizás por eso debemos defenderla con la misma ternura con que se protege un fuego en medio de la tormenta: un fuego frágil, pero capaz de iluminar la vida entera.

A modo de cierre, pensar la libertad en la escuela es reconocer que no se trata de un concepto abstracto, sino de un modo de habitar el tiempo, el conocimiento y el vínculo con los otros. Es un horizonte pedagógico y político, pero también una experiencia sensible, hecha de afectos, silencios, palabras y resistencias cotidianas. Para condensar estas reflexiones en un lenguaje distinto, dejo un poema de mi autoría que busca recoger —en imágenes y metáforas— aquello que Skliar, Freire, Dewey y Kaplan nos inspiran sobre la libertad en la escuela.

Referencias

- Dewey, J. (2024). Democracy and education. United States: Columbia University Press.

- Freire, P. (2022). La educación como práctica de la libertad. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

- Kaplan, C. (23 de noviembre de 2019). Escuela, emociones y las narrativas del sufrimiento. La Capital. https://www.lacapital.com.ar/educacion/escuela-emociones-y-las-narrativas-del-sufrimiento-n2544441.html

- Skliar, C. (2022). Pedagogías de las diferencias. Buenos Aires: NoveducSkliar, C. (24 de septiembre de 2018). La rebeldía de lo bello, lo lento, lo humano. Página 12. https://www.pagina12.com.ar/144153-la-rebeldia-de-lo-bello-lo-lento-lo-humano

Música, Playlist de la Libertad

Desde el rock hasta el trap, la música ha sido siempre el grito más fuerte. Esta playlist es un viaje sonoro por la libertad: la que se lucha en la calle, la que se encuentra en el interior y la que se expresa a través del arte.

- Podes encontrar las canciones haciendo click en el icono superior derecho (1/25)

Medios, libertad y segunda selección

Por: Alberto Ferreyra.

Graduado en el Departamentos de Ciencias de la Comunicación.

Hablar de responsabilidad social de los medios es entrar en aguas profundas, tanto que a veces con suerte se logra apenas chapotear y en otras hay riesgo de ahogarse. Este texto quizás pase por ambas instancias.

Que los medios tengan en cuenta la repercusión de lo que dicen es clave a fin de que, en nombre de la libertad de expresión, no caigan en un manual de instrucciones para, por ejemplo, cometer atentados o robar sin ser capturado. ¿Alguien llamaría socialmente responsable a quien publicara libros de lectura de escuela primaria que indicaran cómo hacer bombitas de olor, romper sanitarios y aflojar tornillos de asientos de compañeros y docentes? ¿O a quien enseñara poesía con la rima “hay que entrar a matar gente/ aunque sea quince o veinte”?

La responsabilidad social atañe también a lo que se omite. ¿Es correcto que los medios oculten, callen, se tapen los ojos y los oídos y saquen de la agenda temas que la ciudadanía necesita conocer? ¿Qué tal si uno va de vacaciones a un lugar rotulado de seguro y no logra salir con vida? ¿O si los noticieros silencian evidencias de corrupción de un candidato o un gobernante?

Como suele ocurrir, lo que puede complicarse se complica. Ejemplo: la radio de una localidad que atraviesa una crisis económica, por eso mismo no cubre los costos con publicidad comercial. Llega el gobierno del lugar y aporta propaganda a cambio de anuncios tales como “dos nuevos cestos de residuos en la plaza. Gestión Pirincho”. “Nuestro río es de agua dulce. Gestión Pirincho”. “Sumamos un médico al dispensario. Gestión Pirincho”.

El día que en el pueblo sucede un hecho que daña las aspiraciones de reelección de Pirincho, ¿la radio comunica la noticia? La pregunta acaso sea retórica.

¿Será por eso que hay emisoras que solo pasan música?

Pirincho no aporta a la radio por amor a la libertad de prensa. Y supone que, aun viviendo en un pueblo chico y en tiempos de redes sociales, acallar los medios de comunicación masiva del siglo 20 es una opción conveniente. “No será suficiente para ocultarlo todo, pero achica el bochorno”, intuye.

“Al escándalo de la corrupción le sumás el de la censura”, le replicaría un periodista. “Considerar eso es un lujo que no me puedo dar”, probablemente replicaría.

Pirincho no estudió comunicación, pero como casi todos los poderosos se afilia a la teoría de la aguja hipodérmica, de manera que asume que la audiencia da por cierto lo que consume en los medios. Que si escucha que comer hamburguesas es saludable, no importa que se le llene de grasa el paladar ni quede una capa blanca sobre la fuente: seguirá comiendo hamburguesas. Que si el intendente afirma por la radio que el pueblo está bien administrado, debe ser mentira que todos los empleados cobran el salario atrasado y fragmentado.

“Si no podés tapar el sol con la mano, comprá anteojos oscuros de segunda selección”, se lee en un papel que está entre la superficie metálica y el vidrio del escritorio de Pirincho.

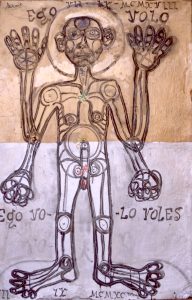

Libertad era un asunto

Libertad era un asunto

Por qué y para qué un taller de fanzines en la 2° edición de nuestro Humanas Itinerante

Cuando se prende la chispa de una animación sociocultural y comunicativa como puede ser un taller, habilitamos nada más y nada menos que el derecho humano de tomar la palabra, con voz propia y con ecos de las voces sociales pasadas y presentes. El pensamiento y la percepción (ambos creativos, humanamente creativos si existen oportunidades de accionarlo en soledad y con otras y otros) se ponen a punto de ebullición festiva y polémica. Los materiales que se provean (restos significativos, interesantes y reciclables de las culturas) llaman la atención y activan la clave lúdica (también fuertemente humana) de atrevernos a decir con más de un lenguaje y de más de un modo posible. Nombramos experiencia, mundo, segmentos de nuestra existencia, miedos atávicos, sueños (por qué no, aún en tiempos ásperos). Los cuerpos y los rostros se relajan, aparece la risa, el trabajo creativo compartido y sin contradicción alguna, también acuden al taller las contradicciones, el estar alertas a algún dolor o lucha.

El fanzine es un formato/soporte de textualidades lingüísticas, gráfico-visuales, collage y diseño comunicativo. Como publicación independiente y sencilla, se basa en la tecnología milenaria del papel, de su plegado y convoca la tarea artística y artesanal, analógica y en presente y presencia. Nos volvemos fan de un tópico y sobre él trata esta revista en miniatura que es el fanzine: sus creadores son autores, autoeditores y distribuidores de su obra multiplicada por reproducción. La entrega de copias en la vía pública es una liberación de contenidos que le hace corte de manga a la lógica del consumo de capital ya que es gratuito.

Estos fanzines que les presentamos fueron elaborados por los asistentes al Taller de Fanzines en Humanas Itinerante 2025, muchas, muchos de ellxs son estudiantes del Profesorado de Letras de nuestra facultad. Para nosotrxs, es uno de los tantos modos posibles (aun en los intersticios de lo que ahoga) del ejercicio saludable de libertades. Pero libertad en serio.

Muestra de Fanzines

Jean-Paul Sartre: tres imágenes para pensar la libertad

Por: María José Zapata .

Docente en los Departamentos de Trabajo Social y Filosofía.

“Mi amor, la libertad no es fantástica

no es tormenta mental que da el prestigio loco

es mar gruesa y oscuridad

y el chasquido que quiere proteger

ese grito que no es todo el grito”

(Blues de la libertad, Los Redondos)

“Estamos condenados a ser libres” es la frase más difundida del pensador existencialista francés Jean-Paul Sartre. El filósofo de la libertad -como lo llaman- escribió ensayos filosóficos, obras de teatro, novelas, artículos periodísticos, en los que trabaja insistentemente en esa problemática.

Para comenzar, podríamos definir al existencialismo como un movimiento que considera que el ser humano es lo que hace de sí mismo: el ser humano es libre, está condenado a elegir, es un proyecto en construcción y eso lo hace responsable por sí mismo y por toda la humanidad, puesto que sus elecciones afectan directa o indirectamente a sus pares. Para Sartre, estamos solos[1] y sin excusas: dios no existe y esta circunstancia debe movilizarnos a actuar sobre la realidad para cambiarla creativamente mediante una praxis colectiva. Para comprender su idea de libertad retomemos tres imágenes que Sartre menciona en dos de sus obras filosóficas: una persona enciende su cigarrillo, el esquiador se desliza por la nieve y un grupo de personas juega un partido de fútbol.

Fumar, sacrificio crematorio que expresa una apropiación destructiva, cuyo valor simbólico es destrucción apropiativa del mundo entero. El fumador decide encender su cigarrillo, consume en ese acto la contingencia del mundo. El cigarrillo, como cosa -lo que Sartre llama en-sí– está ahí, el fumador -como conciencia, como para-sí– decide encenderlo, decide convertir el tabaco en humo y así modifica el estado de las cosas del mundo: algo ya no existe más, desaparece, para traer al mundo otra cosa nueva, un humo volátil. Un acto en apariencia insignificante nos muestra la libertad absoluta del para-sí para transformar y crear.

Esquiar, deslizarse sobre la nieve, transformar una base de inmovilidad sólida que representa la permanencia y la resistencia objetiva del en-sí, su opacidad y su impenetrabilidad. Una persona con sus esquíes se desliza por la superficie, dejando una huella, pero sin enraizarse, hace algo con la nieve, incluso la puede tomar en sus manos y observar cómo se derrite entre sus dedos y ver que no queda nada, el en-sí se transforma en nada. La nieve como cosa sostiene una acción de transformación del ser humano, así como la creación artística hace aparecer algo que no era, esquiar es creación y transformación de una exterioridad pura, de una espacialidad radical. Veo la nieve y la poseo, capto su indiferenciación, su monotonía y su blancura que manifiestan la absoluta desnudez de las cosas inertes. Y dejo mi huella en ella.

Jugar al fútbol, perpetua reorganización del campo, una secuencia inesperada que dependerá de las elecciones de cada integrante del equipo, de uno -y en uno- de todos. La acción de cada jugador estará condicionada por la acción grupal porque cada movimiento es una posibilidad indefinida en relación al objetivo futuro, una multiplicidad organizada a la luz del objetivo del grupo. El equipo de fútbol realiza una síntesis práctica a partir de decisiones particulares que no tienen sentido alguno fuera de los actos de sus compañeros: cada caída, cada pase o mala jugada condiciona el movimiento del otro. Así, cada elección se construye a partir de las conquistas pasadas -los logros anteriores- y el objetivo futuro -ganar el partido- y cada sujeto modifica con su elección el estado de las cosas del mundo.

Para Sartre, el para-sí o conciencia humana, el ser humano, trae el mundo la libertad, la posibilidad y la falta. Se apropia del mundo: lo conoce y lo posee, lo consume como el fumador a su cigarrillo, lo transforma como un esquiador que deja su huella en la nieve. Pero transforma a ese mundo con otros. En definitiva, Sartre nos interpela y moviliza expresando que la acción transformadora del ser humano -este para-sí libre- puede cambiar la realidad histórica y social, redefiniendo la alteridad en una nueva reciprocidad colectiva y dialéctica materializada en grupos. Como en un partido de futbol: organizado, reglado, pero aun así impredecible.

[1] En este texto mantengo el estilo y el género utilizados por el autor. Advierto que su utilización no desconoce que la gramática y el estilo no son políticamente neutros y que su uso implica la aceptación del lenguaje normalizado binario. En este caso no utilizo lenguaje no binario para respetar las fuentes en las que se asienta la presente reflexión (Sartre, J.-P. (1946). L’existentialisme est un humanisme. París: Gallimard. Sartre, J.-P. (1997). L’être et le néant: Essai d’ontologie phenomenologique. París y Sartre, J.-P. (1985). Critique de la Raison Dialectique Tome I. París: Gallimard).

La

Libertad.

La libertad como un mapa personal

Por: Marcos Altamirano

Docente en el Departamento de Ciencias de la Comunicación.

A través de estas fotografías, construyo un concepto de Libertad iniciado en distintos viajes: esos momentos que modificaron mis comportamientos, mi forma de entender el mundo y mis búsquedas personales. Son esas experiencias las que, invariablemente, me impiden volver a ser la misma persona.

Libertad y liberalismo, una nota al pie

Por: Guillermo Ricca.

Docente en el Departamento de Filosofía.

Un siglo antes del triunfo de la ideología liberal en Europa, Spinoza había escrito en la Ética una deducción de su filosofía destinada a rasgar la ilusión en la que viven las ambiciones libertarias: “…los hombres creen ser libres solamente porque son conscientes de sus acciones e ignorantes de las causas que los determinan […] cada cual es gobernado en todo por su afecto, y quienes, además se debaten entre afectos contrarios, no saben lo que quieren; quienes, por su parte, no son movidos por ninguno, fácilmente son impulsados a esto o aquello por circunstancias de momento” (E,III, 2, esc.). No existe para Spinoza un reino de la libertad del cual los seres humanos seríamos soberanos frente a otro de la necesidad causal que determina todos los fenómenos de la Naturaleza. Consecuencia tajante de ser parte finita y no un todo infinito; consecuencia fatal de ser parte entre partes. A punto tal que ese escolio de la Ética termina con esta afirmación lapidaria: “Por tanto, quienes creen que hablan o callan, o hacen alguna cosa por libre decisión de la Mente, sueñan con los ojos abiertos”.

Para Spinoza, también cabe suponer que ese delirio o esa ensoñación se explica porque no podemos no imaginar en la medida en que somos seres corporales, entre cuerpos. Delirar no es una excepción destinada a alguna patología sino una condición bastante frecuente en los seres humanos.

Por supuesto que esta advertencia de resonancias maquiavelianas y materialistas fue recibida como uno de los tantos escándalos que provocó el spinozismo: la negación del libre albedrío, la refutación de la idea de un Dios personal que gobierna el mundo como un monarca absoluto, con voluntad insondable, con la consecuente desilusión referida al mérito: es decir, a los premios o castigos que una vida merecería. Para Spinoza, la felicidad propia de la vida buena no es una recompensa que haya que esperar de la virtud sino la virtud misma.

La persistencia indómita e intempestiva de esa filosofía encuentra rastros en el psicoanálisis, en Althusser y en otros filósofos de su escuela y en un cada vez más creciente campo de trabajo abierto por la filosofía latinoamericana. También en pensadores raros como Pascal Quignard. El deseo -que es la esencia misma de los seres humanos singulares- es sin objeto, pero causado y esa causa permanece ignorada, atrapada en la pasión por la ignorancia que es característica de los seres mortales, hablantes y sexuados. Pascal Quignard, lo dice así: “Y, vale subrayarlo, la liberación es el único valor que debemos oponer a la libertad, que sólo es un artículo de fe irrealizable. Hay que desconfiar de los hombres que creen en la libertad y en su libertad. No son libres. Ningún hombre es libre. También hay que liberarse de esa creencia. Incluso hay que oponer la individuación al individualismo que es otra religión más (la creencia en el ego, la originalidad como capital social, y el narcicismo como forma de vida)”[1].

Hablamos al comienzo del triunfo de la ambición liberal. Efectivamente, toda la sanata acerca de la libertad negativa, desde Locke hasta Isahia Berlin, y la cantinela actual de pseudofilósofos como Murray Rothbard o Ludwig Von Mises, sólo produjeron una verdad efectual: la que dice que la ambición de los ricos no debe tener obstáculos y sostiene, en consecuencia, que la libertad es un bien de goce exclusivo para aquellos que, por circunstancias que van desde el saqueo, la estafa o la herencia, están en posición de gozarla frente a mayorías que sólo pueden “soñar con los ojos abiertos” como sostiene Spinoza. Aquella rasgadura spinozista, como los tajos en las pinturas de Lucio Fontana, mantiene su vigencia oscura como toda verdad frente al saber que circula, de manera vulgar. Esa verdad también dice que la democracia siempre fue antagónica al liberalismo, toda vez que los derechos de las mayorías debieron serle arrancados a este a sangre y fuego: la sangre de los trabajadores, de las mujeres y de las minorías marginadas y el fuego de la policía liberal contra esas mismas mayorías y grupos sociales subalternos. “Democracia liberal” siempre fue un oxímoron. Hoy, son los propios liberales y libertarios los que pugnan por liberarse de ese lastre que les dejó una mala lectura de Kojeve, como la que a fines de los ochenta divulgó el profesor Fukuyama. En el mejor de los casos, porque la pasión por la ignorancia nada quiere saber de la historicidad de las cuestiones que configuran este presente de pesadilla.

[1] Pascal Quignard, Las paradisíacas, último reino IV, Buenos Aires, 2016, Cuenco de plata, p 95.

Milo J, Trueno - Gil

Libertad, nihilismo y moral patriarcal:

una reflexión hacia nuevas generaciones

Por: Ana Laura Picciani

Docente en el Departamento de Geografía.

Este artículo propone una reflexión crítica sobre el concepto de libertad en el contexto contemporáneo, articulando el pensamiento de Friedrich Nietzsche y Claudio Naranjo. Desde una perspectiva filosófica y psicológica, se analiza el fracaso de la moral normativa tradicional, su vínculo con estructuras patriarcales y el rol de la educación como aparato funcional al sistema de control. Se plantea la necesidad de una nueva conciencia ética, inspirada en un humanismo vital, donde el amor propio, el instinto y la autonomía tengan lugar. Finalmente, se interpela a las nuevas generaciones a imaginar una libertad que no sea mera transgresión, sino creación madura de valores propios.

1. La crisis de la moral normativa y el malestar contemporáneo

Vivimos en una época donde la moral tradicional —sustentada en la obediencia, el castigo y la amenaza— muestra signos de agotamiento. A pesar de que las instituciones siguen reproduciendo lógicas disciplinarias, crece la percepción de que estas ya no generan convicción, sino miedo o apatía. La moral normativa ha fracasado como marco ético para guiar la vida colectiva. En este contexto, la libertad se vuelve un concepto complejo: por un lado, se proclama como ideal democrático; por otro, se limita en la práctica a marcos estrictamente regulados por el mercado, el Estado y las estructuras patriarcales.

2. Nietzsche: nihilismo, muerte de Dios y la tarea de crear valores

Friedrich Nietzsche fue uno de los primeros en diagnosticar esta crisis como nihilismo: la pérdida de sentido tras la caída de los valores supremos. La “muerte de Dios” no refiere solo al ámbito religioso, sino a la disolución de todo fundamento metafísico que garantizaba lo “bueno” y lo “malo”. Sin esa referencia, el ser humano queda ante el abismo de la libertad: puede ceder al nihilismo pasivo —vivir sin convicciones— o asumir un nihilismo activo, que destruya lo dado para crear nuevos valores.

Nietzsche denuncia que la moral cristiana y la modernidad heredaron una estructura de obediencia que niega la vida, reprime el cuerpo, el deseo, la voluntad. Por ello, su llamado no es a la anarquía, sino a la afirmación vital: una libertad que no se define por la transgresión, sino por la capacidad de devenir creador. Esta tarea no puede delegarse: exige madurez ética, pensamiento crítico y sensibilidad.

3. Claudio Naranjo: el poder de policía interior y la represión cultural

Desde otro campo —la psicología humanista y transpersonal— Claudio Naranjo desarrolló una crítica afín. Su diagnóstico se centra en cómo la moral dominante se internaliza en la conciencia de los individuos, generando una figura interior que él llama “el poder de policía”: una instancia represora que regula el comportamiento desde dentro, incluso sin necesidad de coerción externa.

Para Naranjo, esta moral interiorizada responde a una cultura patriarcal que ha sobrevalorado el intelecto y ha reprimido otras dimensiones del ser humano: el instinto, el afecto, la intuición, la creatividad. La figura simbólica de la mujer ha sido históricamente desvalorizada, tanto en lo social como en lo psíquico. Por eso, liberar lo femenino no implica solo igualdad de derechos, sino restituir formas de sensibilidad que han sido silenciadas por siglos.

4. Educación, mercado y espiritualidad confundida

Una de las herramientas principales para sostener esta moral patriarcal es el sistema educativo. En lugar de fomentar el desarrollo integral de la conciencia, la educación contemporánea funciona como un aparato de producción al servicio del mercado. Más aún: opera como socio invisible del sistema militar-industrial, entrenando cuerpos y mentes para la competencia, la subordinación y la eficacia, antes que para la autorrealización, la colaboración y el pensamiento libre.

La educación moral, por su parte, muchas veces confunde espiritualidad con religión institucionalizada. Se enseñan valores como si fueran verdades absolutas, sin permitir el juicio crítico ni el discernimiento ético personal. Así, las burocracias educativas, fosilizadas en sus esquemas, terminan impidiendo la transformación de la conciencia que pretenden promover.

5. ¿Es posible confiar en la autorregulación social?

Uno de los supuestos más cuestionados por este enfoque es la desconfianza estructural hacia la capacidad de las personas para autorregularse. El sistema policial —institucional e interior— parte de la idea de que sin control no hay orden. Sin embargo, tanto Nietzsche como Naranjo apuntan hacia otra posibilidad: una ética que no nazca del miedo al castigo, sino del amor a la vida. Un humanismo más cercano al ideal griego y romano, donde la libertad está vinculada a la virtud, al conocimiento de sí, al desarrollo de una voluntad autónoma.

En ese sentido, el amor propio, el cuidado del cuerpo, la escucha del instinto y la conexión con lo sensible no son enemigos del orden, sino condiciones para una convivencia más plena. La libertad, la democracia y la emancipación no se sostienen en la vigilancia, sino en la conciencia ética de los sujetos.

6. Conclusión: hacia una nueva cultura de la libertad

Las nuevas generaciones tienen ante sí el desafío de construir una libertad que no sea mera rebeldía, sino una forma de responsabilidad creadora. Liberarse no significa desobedecer por sistema, sino aprender a distinguir qué merece ser obedecido y qué no. La moral del miedo ya no sirve. Tampoco un sistema educativo que reproduzca obediencias inconscientes ni una cultura que niegue la sensibilidad en nombre del “buen ciudadano”.

Tal vez sea hora de escuchar otras voces: la del cuerpo, la del amor, la del cuidado. Y de animarse a crear una nueva moral, no normativa, sino vivida. Una libertad que no necesite de la policía —interna o externa— para florecer.

Referencias bibliográficas

- Foucault, M. (1998). Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión. Siglo XXI.

- Gilligan, C. (1982). In a different voice: Psychological theory and women’s development. Harvard University Press.

- Morin, E. (2001). Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. UNESCO.

- Naranjo, C. (1994). La agonía del patriarcado. Cuatro Vientos.

- Naranjo, C. (1999). Cambiar la educación para cambiar el mundo. Ediciones La Llave.

- Naranjo, C. (2006). Carácter y neurosis: una visión integradora de la psicología en el Eneagrama. Ediciones La Llave.

- Naranjo, C. (2012). Psicología de los eneatipos: los tipos de personalidad en el Eneagrama. Ediciones La Llave.

- Nietzsche, F. (2000). Más allá del bien y del mal. Alianza Editorial.

- Nietzsche, F. (2001). La genealogía de la moral. Alianza Editorial.

- Nietzsche, F. (2003). Así habló Zaratustra. Alianza Editorial.

Libertarios somos nosotrxs

Por: Santiago Polop.

Docente en los Departamento de Filosofía y de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales.

Los conceptos que llamamos -no sin un dejo de exageración necesaria- “universales”, lo son porque tienen un cierre imposible. Libertad es uno de ellos. Siempre ha sido un problema esa palabra, como otras que nuestras tradiciones han vinculado a esa dimensión sagrada y pura, como diría Bataille: libertad, justicia, igualdad. Imposibles, pero siempre vinculantes con nuestra praxis profana, porque eso hace toda experiencia vital: circunnavega teóricamente esos universales, y los cruza con una experiencia material de su efectividad o inefectividad. ¿Cómo es que llegamos a habitar un tiempo en donde “libertad” es vendida como experiencia de mercado, negando libertades éticas más elementales? ¿A qué se enfrenta la experiencia de la libertad en estos tiempos neoliberales?

La democracia que nos va quedando apenas exhibe un armazón de forma. Pero la forma no es mera forma, como avisa Slavoj Zizek, citando a Hegel. El trabajo del neoliberalismo en tanto fascismo blando (un mix de economía de mercado sin frenos y gobiernos autoritarios allanándole el camino al desastre), es introducir la escasez en la abundancia. Escasez de recursos, escasez de energías, escasez de deseo, escasez de encuentro, escasez de lo común, escasez de trabajo, escasez de solidaridad. Es decir, el neoliberalismo hace escaso la abundancia de lo material y de lo universal. La abundancia de todo aquello nombrado como escaso existe, pero es este extractivismo, y la minoría que se lo apropia, lo que hace de lo abundante un privilegio. Entre la falsa escasez y la verdadera abundancia operan mediadores que dispone, quirúrgicamente, el neoliberalismo para hacer de lo primero el ordenador de nuestras experiencias vitales: odio, indiferencia, pedagogías de la ignorancia, culpa y culpabilización, muerte y narcotización, posverdad y olvido.

Vivimos en estado de agresión. Hoy, facilitado por un Estado al que se despoja a diario de la ética de los derechos humanos que los pueblos luchando por sus libertades le supimos imponer. La realidad neoliberal es tan brutalmente agresiva sobre lo humano que hace “irracional” su aceptación. Pero la verdad es que las necesidades de la psique no se constituyen por una idea de razón, sino también por pulsiones, deseos y emociones que se desenvuelven en el medio social, hoy dominadas por los imperativos de la supuesta libertad de la competencia en mercados vinculados a la lógica del capitalismo y la productividad.

La libertad se practica desde siempre, y su teorización siempre es un reflejo posterior, sin nombre definitivo. Proyectos autoritarios como el del neoliberalismo, que desplaza del centro lo humano y ubica en su lugar al mercado, imponen un nombre. Su historia arrastra, miseria, horrores, odios, guerras, genocidios, indignidades. Todo lo que nos hace menos libres. La vida fanática en ese limbo sólo puede provocar violencia autoritaria, sometimiento forzoso, escasez de bienestar colectivo e individual. La humanidad sufre del dominio brutal, de la escasez impuesta, y del extractivismo incesante del capitalismo neoliberal.

El espanto que nos genera el axioma de escasez neoliberal es, justamente, porque ataca aquello que los libertarios no capitalistas reivindicamos: la libertad universal de defender la inadecuación frente a cualquier forma de lo particular que nos deshumanice, que nos obligue a atravesar este mundo lejos del buen vivir, individual y colectivo. Inadecuados fueron los derechos universales laborales, los derechos ambientales, culturales. Inadecuado lo queer, inadecuada la comunidad aborígen reivindicando su cosmovisión. Inadecuados los feminismos que democratizan la experiencia de lo femenino. Inadecuada la educación y la salud universales. Inadecuaciones todas a esa lógica de la escasez que nos quieren imponer como norma las lógicas que privilegian particularidades. Somos nosotros, somxs nosotrxs, los libertarixs, los que empujamos las libertades que nos faltan y las que nos secuestran. Esto significa ser libertario. No es libertaria la producción de escasez y la vida mezquina en el circuito de la mercancía, como mercancía. No hay novedad en la escasez que nos propone el neoliberalismo. Es más de lo mismo, comunicado en formatos nuevos y eficaces, hay que reconocerlo. Su combate supone quebrar la inercia de esos marcos cognitivos que suponen aceptar que de esto se trata la libertad: ser un operario de la escasez. Oponer a ello la abundancia de lo universal, el exceso de vida, de cuidado, de amor, de libertades, es parte de una tarea que nos debe convocar en nuestra cotidianidad.

La

Libertad.

Por: Elena Berruti.

Docente en del Departamento de Letras.

Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo está?

-era así, ¿no?-

Juguemos en la vida mientras el (seudo)león está.

León carajeador que bruxa despierto ¿está?

Juguemos la vida mientras haya seudopsicoleón

Psicosádico león está.

Y vaya que sí: ferocea. se abestia, voraz. daña no sin goce.

No está solo en esto de dañar. jauría lo agita/asiste/pone carnada en sus fauces para que huela y desee más.

“Me estoy poniendo las medias y los borceguíes”

(gritamos, otros pegan grititos -no es lo mismo-

también callamos cabeza gacha, eh)

y damos vueltas a la heladera y sólo queda un limón sin exprimir

Juguemos a que no pasa naaada / mientras todo esto asquea.

El león dictador está, león cipayo multicampera, ultraviolento ¿está?

“Me estoy calzando la motosierra” – dientes babeantes, colmillos prominentes, corvando lomo, en traje Trump que se rasga a lo Hulk-

¿gritamos?

¿damos vuelta a alguna plaza que no sea el propio ombligo?

No hablemos del temita en cuestión que nos hace mallll

Mejor: qué noble animal el avestruz y compramos pasajes a la tierra negra fría seca del negar

Nos divertimos en primavera y en invierno nos queremos morir

Finjamos en el bosque.vida.mundo mientras el depredador está.

Depredador, ¿está?

“Always”. “Good boy”, say Donald.

“Estoy encendiendo la licuadora”

¿Temblamos? ¿O ya no?

Caen como mosquitos achicharrados por raid o

corriente eléctrica tztztztz de aparatito vía temu:

jubilades -metan palo/ gaseen/ lastimen ahí, son viejos, no trabajan, son gasto: Fuera!

discapacitadxs -vigilen ahí / la palabra ya lo indica: no capaces, no producen, gastan, familias molestan, me van a desordenar el orden fiscal: Fuera!

niñeces que enferman -cierren / clausuren / expulsen ahí, que paguen por la salud que no les tocó en la repartija de las fuerzas del cielo, no sirve, no me cierra: Fuera!

docentes, trabajadores de la salud/ toda lacra estatal, pública puaj, vagos: Fuera!

Encima todos protestan /paran la cinta infinita de la productividá/ ni saben empaquetar graduados ni gente sana / me enfurecen/ Fuera

(llamen a Karina a Konan a Kristalina, a Daddy DT)

Qué fruta noble el cinismo

la genuflexa gestualidad apátrida

la venta irredenta de la patria

lasciva admiración al colonizador idolatrado

a sustracción de lo digno de la vida de les otres.

Juguemos bien en serio mientras está el león ladrón de nuestra vida digna

usurpador de humanidad

vocero poseso del mal que pergeña más males aún

y hostiga con infiernos peores

y la granmédula aria y facha

nos carga la cabeza con amenazas que abren la puerta a miedo y pavura

Desastre.

Y todo se hace ruido confusión dolor que desespera

¿León estás? “Me estoy creyendo todo”

El todo.

“Digo, a ver, digamos”. Muletillas del sinsentido. Cabrón mandibulea en falso, hacia la derecha.

¿Y nosotres, nada?

Mirá que nos acogotan como a gallina y

muchos aplauden.

Será porque nos queremos sentir bien

que ahora estamos bailando entre la gente.

Basta.

2025 - Facultad de Ciencias Humanas - Universidad Nacional de Río Cuarto