Discursos en tiempos de ODIO

Discursos en tiempos de ODIO

Reflejos

Silencio:

escuchen ese espejo

como estalla contra el suelo,

miren los pedazos,

así esparcidos

por todo el mapa.

Vos, yo, ellos, nosotrxs

todos rotos y mezclados.

Cuidado:

no se corten,

no anden descalzos.

Ahora,

aunque sea tarde,

juntemos cada reflejo

de lo que alguna vez fuimos,

las piezas tristes

de este rompecabezas del odio.

Juntemos las astillas

antes de que alguien

quiera usarlas como armas,

juntemos los pedazos

antes de que alguien

los tire en la basura,

Distingamos

odios de votos

hambres de violencias

poderes de personas

-El fascismo siempre supo

como confundir

las palabras y las cosas-.

Acariciemos y atesoremos

cada parte

de este desastre,

nuestras primeras pistas

para arreglar el mañana.

Poema de Lucia Maina Waisman.

Comunicadora Social - UNC. Periodista y escritora.

LOS DISCURSOS DE ODIO COMO AMENAZA PARA LA DEMOCRACIA

Por: Emilio Schachtel

Docente en el Departamento de Trabajo Social

Introducción

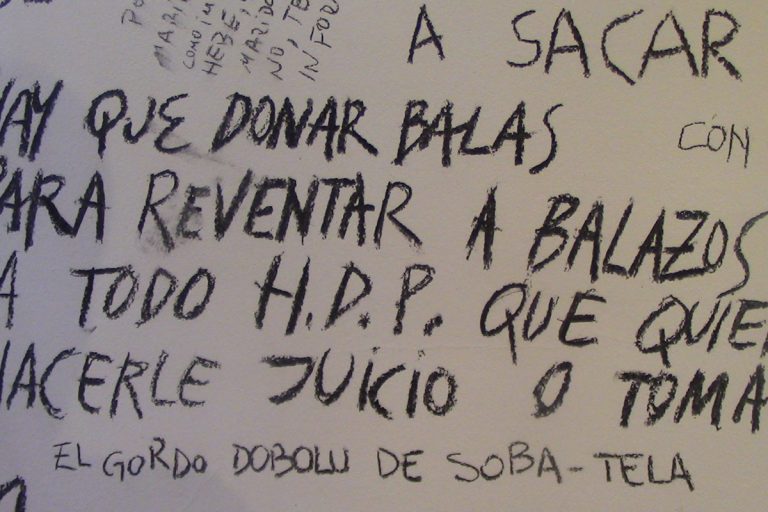

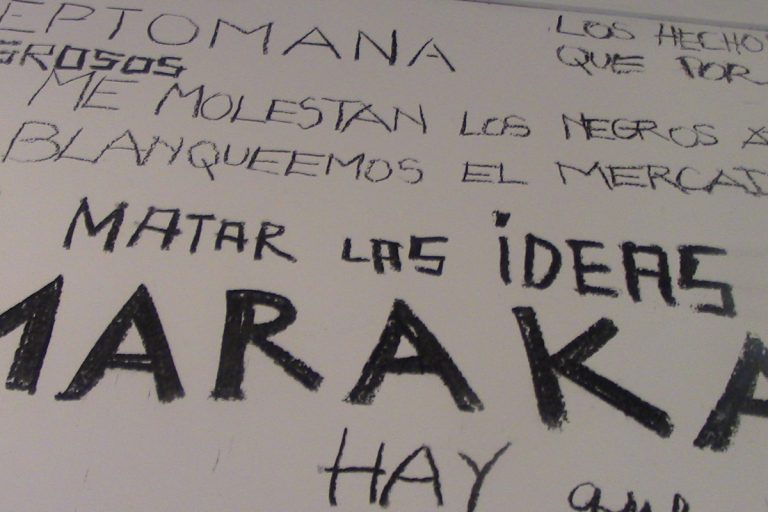

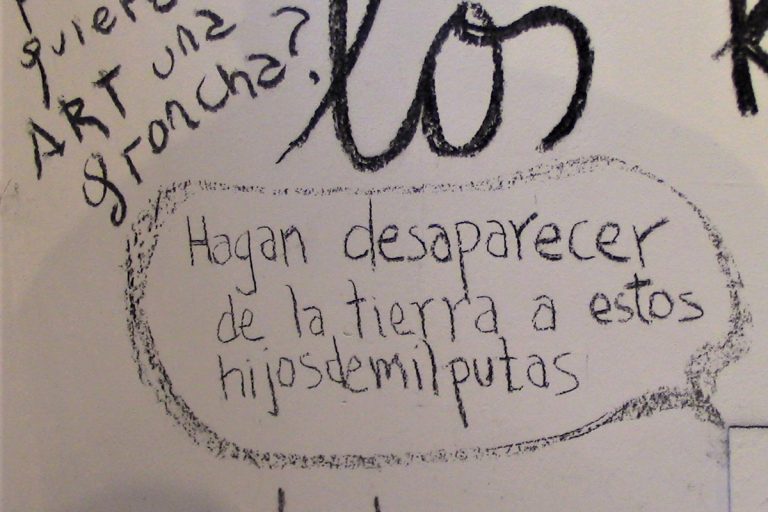

Los discursos de odio han emergido como un fenómeno inquietante en la sociedad contemporánea, y su presencia en Argentina no es la excepción. El presente escrito se adentrará en dicha problemática, examinando su contexto histórico y sus rasgos salientes. Se sostendrá que su emergencia está relacionada con la reaparición de posturas autoritarias en la sociedad y la esfera gubernamental facilitadas por contextos de crisis, hiperpolarización y las nuevas tecnologías. En esta línea, se explorará cómo los discursos de odio se manifiestan y afectan a la convivencia social. También se expondrán las posibles causas subyacentes de estos discursos y su propagación a través de distintos canales, así como sus consecuencias.

Apuntes para una aproximación conceptual

En una primera aproximación al fenómeno, cabe destacar la dificultad que reviste el concepto de discursos de odio debido a su naturaleza polisémica, lo que resulta un inconveniente para llegar a un consenso sobre su especificidad, y determinar de forma precisa, qué expresiones y acciones abarca o excluye. No obstante, una serie investigaciones e informes desarrollados por la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y el Laboratorio de Estudio sobre Democracia y Autoritarismo (LEDA-UNSAM), constituyen excelentes aportes para definir y comprender los discursos de odio en la actualidad. De esta forma, entenderemos a los mismos como:

“cualquier tipo de discurso pronunciado en la esfera pública que procure promover, incitar o legitimar la discriminación, la deshumanización y/o la violencia contra hacia una persona o grupos de personas en función de la pertenencia de las mismas a un grupo religioso, étnico, nacional, político, racial, de género o cualquier otra identidad social”. (LEDA, 2021:4).

Por tanto, los discursos de odio están compuestos por elementos constitutivos fundamentales que, de forma articulada, los hacen efectivos en la promoción de la intolerancia y la construcción de otredades peligrosas. Como destacan diferentes investigaciones (Feierstein 2019; Grimson y Guizardi, 2021, Ipar, Cuesta y Wegelin, 2023), entre estos elementos se incluyen:

Un enemigo interno. Los discursos de odio a menudo buscan identificar un grupo o individuo al que se señalan como el responsable de los problemas o desafíos que enfrenta la sociedad. Este enemigo interno, construido como otredad negativa[i], no es reconocido como parte de la comunidad y se convierte en el blanco de la hostilidad.

Identificación de chivos expiatorios. Se suele utilizar a dicha figura para cargar con la culpa de los problemas que aquejan al país. Diferentes personas o grupos se convierten en chivos emisarios, en quienes se proyectan los temores, amenazas y frustraciones sociales.

Configuración de climas de odio. De forma premeditada, se promueven la intolerancia y la radicalización al difundir narrativas que demonizan a determinados grupos. A través de expresiones y prácticas violentas, se alimenta la hostilidad, la persecución y el hostigamiento.

Implementación de políticas que alteran la convivencia social. Los discursos de odio pueden ser instrumentalizados como herramienta gubernamental, influyendo en la formulación y ejecución de políticas públicas que alteran la convivencia social, como medidas discriminatorias, represivas o excluyentes.

[i] “se vincula con formas sociales en las que se configurar procedimientos analogables al mecanismo de defensa psíquico de la proyección: redirigir las frustraciones cotidianas (…) hacia grupos sociales que resultan accesibles y vulnerables. Eso implica canalizar la angustia y el resentimiento por las propias vivencias destructivas en forma de agresión defensiva que se dirige hacia poblaciones que son, a la vez, percibidas como extrañas y construidas como peligrosas o enemigas, asignándoles también responsabilidades como causa de nuestro sufrimiento” (Feierstein, 2019: 98).

La emergencia del odio como manifestación política-social

Para comprender plenamente los discursos de odio en Argentina, es fundamental situarlos en su contexto histórico. En primer lugar, se puede desatacar que los mismos no son un fenómeno nuevo ni una particularidad que atañe solo a nuestro país. Durante el siglo XX, con el ascenso de los fascismos, el etnonacionalismo y los extremismos religiosos, se reconocen una serie de experiencias y acontecimientos que se vinculan al fenómeno como el generador de climas sociales que favorecieron la instauración de regímenes de tipo autoritarios y totalitarios, donde se hallan manifestaciones de extremas violencia en cuanto al daño real sobre la propia vida de diferentes grupos sociales al interior de cada país. Ejemplos de ello, como destaca la ONU, fueron el holocausto del pueblo judío por parte del nazismo y el fascismo en Europa, el genocidio armenio perpetrado por el gobierno de Turquía en 1915, el genocidio camboyano en los 1970, el genocidio tutsi en Ruanda en 1994 y el genocidio de Srebrenica en Bosnia-Herzegovina entre 1992- 1995[i].

Ya entrado el siglo XXI, como evidencian investigaciones sobre el caso[ii], los discursos de odio reaparecieron en torno a la situación atravesada por refugiados y migrantes en Europa y Estados Unidos que escapaban de conflictos armados y situaciones de alta vulnerabilidad socioeconómicas. Dicho contexto, sumado a la crisis económica en el norte global iniciada en 2008, avivó posturas de nacionalismos excluyentes por parte de sectores sociales y gobiernos ubicados en el espectro ideológico de las derechas, como el Partido Popular y Vox en España o el Partido Republicano con llegada de Donald Trump a la presidencia del país del norte.

En el plano regional, dichos discursos reaparecieron en contextos particulares. En Colombia, a partir de 2010 en torno a la radicalización de la polarización social entre dos posturas contrapuestas en el marco de las negociaciones por el acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y los grupos guerrilleros y paramilitares, hecho que suscito la convocatoria al plebiscito de 2016 donde el “No” obtuvo el mayor número de votos por parte de la ciudadanía. En México y Brasil, el fenómeno se reconoce en 2014 relacionado a la violencia ejercida sobre las identidades LGTBIQ+ y minorías sexuales y étnicas. A su vez, posteriormente en este último país, se le sumará una corriente social “antipetista” expresada por sectores de clase media y liderazgos como el de Jair Bolsonaro que en 2019 alcanzará la presidencia del país con un discurso marcadamente homofóbico, xenofóbico, misógino y de reivindicación a la dictadura; transformándose así, en la expresión más acabada de los gobiernos de extrema derecha en la región.

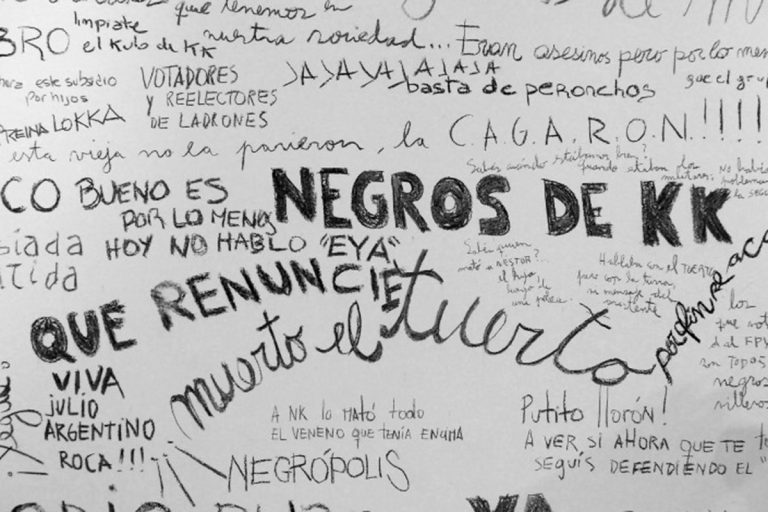

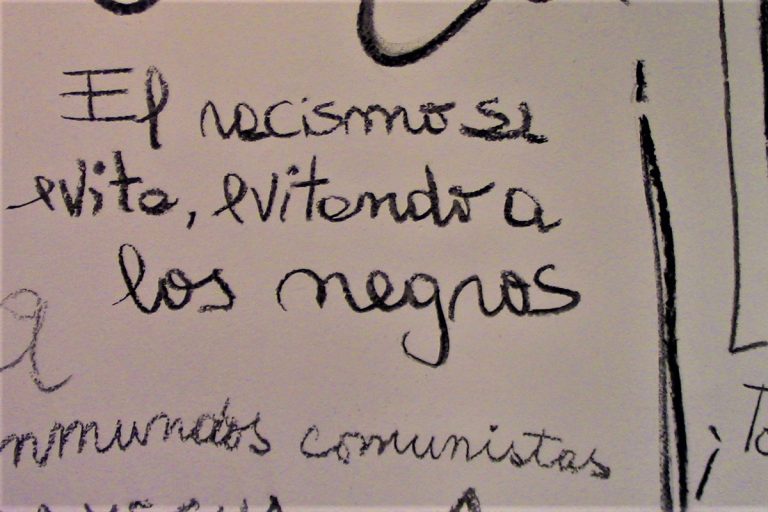

En el ámbito nacional, a lo largo de los registros de nuestra historia como nación, se evidencian formas de odio que aparecen sedimentadas en diferentes contextos, las cuales, en muchos casos, han actuado como generadores de climas legitimadores para practicas violentas posteriores. En este sentido, el intento de exterminio por parte del Estado contra los pueblos originarios, el gaucho y los afroamericanos -asociados a categorías fenotípicas de estigmatización como la del “gaucho malo y haragán”, el “indio sucio y ladrón” o el “negro esclavo”-, adoptó un odio de tipo racial y cultural que se enraizó al interior de la antinomia sarmientina de “civilización y barbarie”[iii]. La misma dio sentido al clima político de la época donde lo civilizado fue configurado como sinónimo de lo urbano, lo europeo y el progreso, frente a un paisaje social autóctono visto como indómito e incapaz de adoptarse al mundo moderno.

Posteriormente, en la Argentina del centenario, el odio manifiesto de la elite política y cultural inscripta en el proyecto modernizador oligárquico, se direccionó hacia la “chusma ultramarina” bajo la lógica de un afuera amenazante y un adentro a proteger. Dicho direccionamiento, se ancló en la configuración excluyente de la identidad nacional que potenció posturas xenófobas en un contexto donde el problema social se vinculó al “aluvión inmigratorio”. Aquí los discursos de odio se reconfiguraron bajo el clivaje entre lo foráneo y lo nacional, donde a través de una letanía reaccionaria, el ethos odiante identificó como invasiva, decadente y peligrosa la afluencia de migrantes pobres europeos -principalmente españoles e italianos- percibida como la antítesis disolvente de la tradición patria o argentinidad esencialista a proteger[iv].

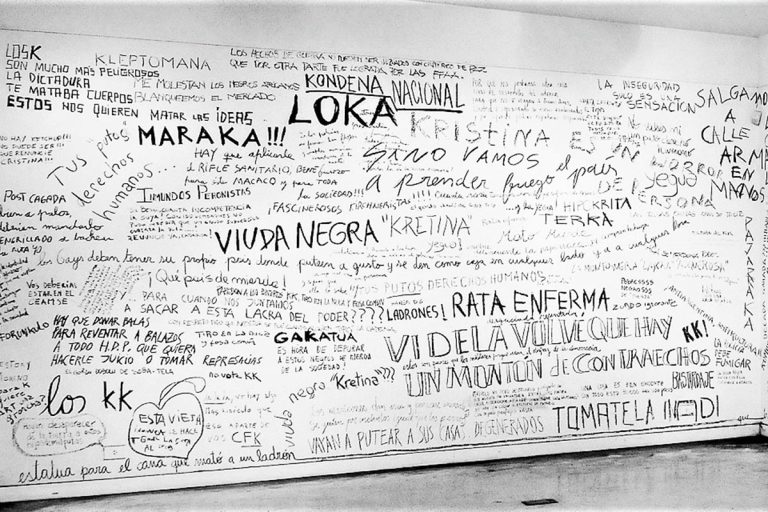

Con la emergencia del peronismo el 17 de octubre de 1945, el odio cobró sentido en torno a la polarización social más duradera en términos históricos resumida en la antinomia peronismo-antiperonismo, cuyos significantes expresaron la alteridad entre la tradición nacional popular y la liberal conservadora. En esta etapa, expresiones como “aluvión zoológico”, “negros de alma”, “cabecitas negras” o “viva el cáncer”, fueron generando el devenir de climas de intolerancia que se manifestaron de formas extremas en acontecimientos trágicos de nuestra historia como: los bombardeos de Plaza de Mayo, los fusilamientos en José León Suarez y los 18 años de proscripción del peronismo. Dicho devenir trajo como correlato la instauración de un régimen de gobierno excluyente y tutelado por el sector militar. Como han destacado Alejandro Grimson y Menara Guizardi (2021), autores como Gustavo Franceschi o Arturo Jauretche, inmersos en el contexto, recurrieron a la categoría de odio como herramienta analítica para pensar el clima político del momento, haciendo énfasis en los efectos de su irradiación social y rol de la intelectualidad en la instauración de estos tipos de discursos en la esfera pública.

El comienzo de la última dictadura cívico-militar en 1976 representaría una las etapas más sombrías de nuestra historia. El proceso violento iniciado, que alteró nuevamente la convivencia democrática, provocó la identificación de un nuevo sujeto político a quien direccionar el odio ahora personificado en la figura de lo “subversivo”[v]. A esta figura, se la emplearía para designar al “enemigo interno” o “amenaza comunista”, cuyo rótulo habilitó tratos deshumanizantes[vi] y justificaría el consecuente aniquilamiento a través de los métodos más violentos ejercidos por del terrorismo de Estado[vii].

Con el retorno de la democracia en 1983, se fijaron limites en cuanto a lo que se podía decir y hacer con respecto a los adversarios políticos. Este “pacto social”, que significó la garantía y el respeto irrestricto de los derechos humanos, se resumió en el significante “Nunca Más” e inició una nueva etapa para el país. Sin embargo, transcurrido el proceso democrático, la categoría de discurso de odio se convirtió nuevamente en un recurso analítico relevante para comprender ciertos acontecimientos que paulatinamente cobraron relevancia en el escenario nacional a principios del siglo XXI.

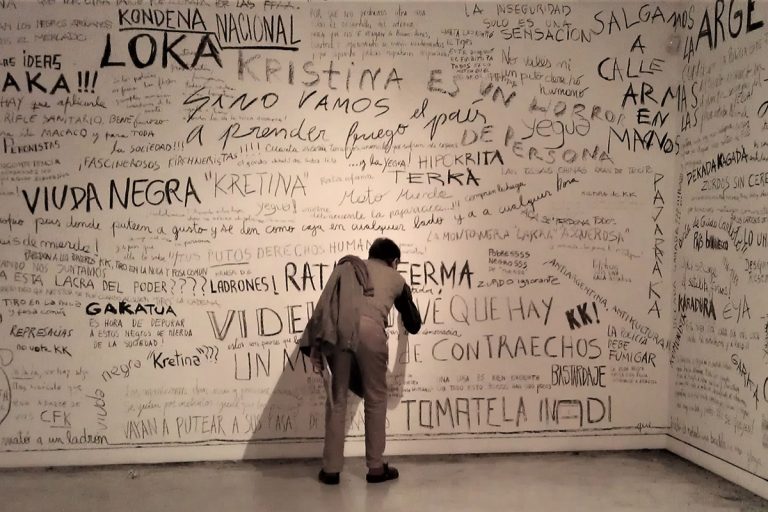

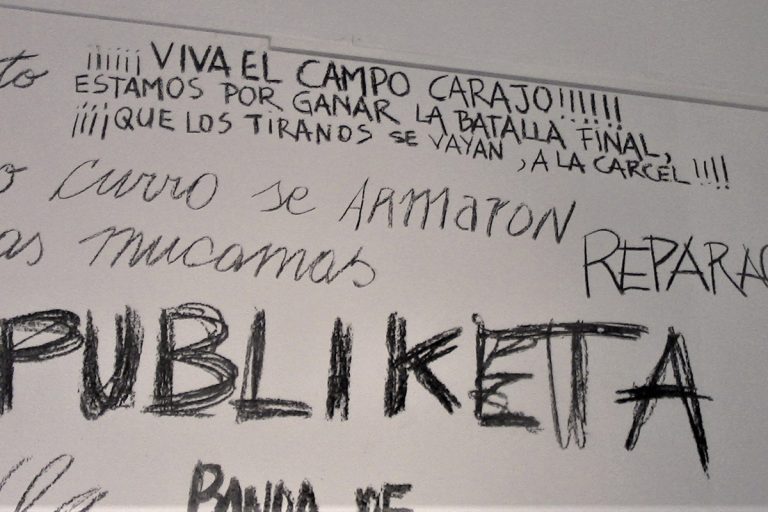

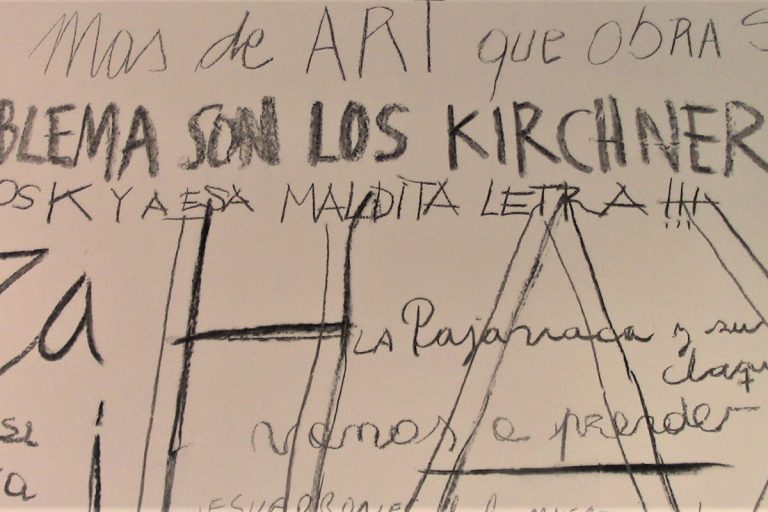

En este contexto, el odio como práctica instrumentalizada, experimentaría un resurgimiento con la radicalización de la polarización política, vinculada con acontecimientos generadores de grandes movilizaciones sociales. Aquí, puede destacarse tanto la discusión en torno a la Resolución 125 como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales. Ambos acontecimientos enfrentaron al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (CFK) con «el campo» y los grandes medios de comunicación privados respectivamente, significando un punto de inflexión para los escenarios venideros. Esta antinomia, condensada a través del clivaje kirchnerismo-antikirchnerismo y popularizada como “la grieta”, se transformaría en lo que Luis Quevedo e Ignacio Ramírez (2021) denominaron como «la ley de la gravedad de la política contemporánea”, eso que no se ve, pero que determina todo lo demás siendo la expresión de antiguas confrontaciones ahora resignificadas. En este escenario, los discursos de odio se articularon y operaron de manera vertical y horizontal. Lo que significa que fueron configurados tanto por los representantes vinculados a fuerzas partidarias opositoras al kirchnerismo, como por los grandes medios de comunicación y un sector de los intelectuales y referentes de la cultura.

En el devenir de la última década, se observa que el odio ha experimentado una exacerbación hacia sujetos sociales que formaron parte del proceso de reconocimiento y ampliación de derechos durante los gobiernos kirchneristas. Aquí se incluye a los trabajadores desempleados, el colectivo LGTBIQ+ y los movimientos de mujeres y derechos humanos, entre otros. La reacción antiigualitaria y antipluralista, se viene manifestando en sectores medios, referentes partidarios y una porción del periodismo por medio de nuevas categorías de estigmatización (choriplaneros, feminazis, kukas, parásitos) que circulan socialmente a través de caracterizaciones discriminatorias basadas en la clase social, la ideología política, el cuerpo, el género, la orientación sexual, los rasgos étnicos y la nacionalidad. De esta forma, dicha reconfiguración ha influido significativamente en la dinámica de los discursos de odio y en la intensificación de tensiones comunitarias, naturalizando una peligrosa dicotomización ideológica entre “buenos” y “malos”, “eficientes” y “vagos”, “emprendedores” y “asistidos”, “contribuyentes” y “privilegiados” y “nativos” y “extranjeros”. Dicho panorama no hace más que instalar en el ideario social la noción de que existen grupos asimilables a un “escollo” o “peso” para el desarrollo país.

A su vez, este proceso supone una transición de modos simbólicos de estigmatización a hostigamientos materiales o legales. Es importante mencionar que la evolución de esta transición se acentuó con el ascenso y la radicalización de las nuevas derechas en nuestro país, tanto en el ámbito gubernamental como en el parlamentario y social. Esto se reflejó en la experiencia presidencial de Mauricio Macri en 2015, donde reaparecieron discursos negacionistas que volvieron poner en duda el número de desaparecidos, buscaron implementar mecanismos para facilitar la salida de genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad o sostuvieron la promesa de acabar con el “curro de los derechos humanos”[viii]. Además, también se destaca la adopción del punitivismo securitario en lo referido a la implementación de políticas represivas que acarrearon consecuencias trágicas, como los eventos ocurridos en el sur país donde perdieron la vida Santiago Maldonado y Rafael Nahuel por el accionar de las fuerzas de seguridad nacional al mando de la entonces ministra Patricia Bullrich.

Asimismo, otros ejemplos de esta tendencia se observan en la obtención de bancas parlamentarias en 2021 por parte de miembros de La Libertad Avanza, liderada por Javier Milei, con un discurso abiertamente antipolítico y autoritario; sumado a la notoriedad pública que alcanzaron las manifestaciones violentas y los escraches realizados durante el gobierno de Alberto Fernández por parte de agrupaciones partidarias como Revolución Federal, Unión Republicana o Jóvenes Republicanos[ix]. De esta forma, el contexto de crisis económica y los efectos de la pandemia despertaron pasiones negativas que actuaron como caldo de cultivo para la configuración de prácticas asimilables al “fascismo social”[x], sirviendo como antesala para la convalidación de eventos de suma gravedad institucional, cuyo ejemplo más extremo fue el intento de magnicidio cometido contra la vicepresidenta CFK.

En suma, el devenir de los discursos de odio cobró fuerza performativa sobre el clivaje de la polarización política de los últimos años. En la actualidad, se ha producido un desplazamiento de la dicotomía kirchnerismo- antikirchnerismo a la de democracia-autoritarismo. Este cambio refleja la reconfiguración de la dinámica política y la conceptualización de los conflictos, centrando la atención en cuestiones de mayor amplitud relacionas con la salud de las instituciones democráticas y la amenaza de posturas antipluralistas, transformándose así, en el eje sobre el cual se reconfiguran las identidades políticas y se agudizan los debates sociales sobre las problemáticas públicas.

Algunas causas actuales

Las posibles causas de los discursos de odio en nuestro país son diversas y a menudo interconectadas. Entre las causas más destacadas se encuentran:

Crisis Económica. La crisis de este tipo puede generar ansiedad y frustración en la sociedad, lo que a su vez puede dar lugar a la búsqueda de chivos expiatorios en el cual cargar todo el malestar que la situación suscita habilitando la propagación de discursos de odio. Esto se constató con los efectos y los condicionamientos sociales de la deuda externa contraída por el gobierno de la Coalición Cambiemos, sumado al advenimiento de la pandemia y la cuarentena forzada que trastocó los humores sociales.

Precarización laboral y social. La precarización de la vida cotidiana, marcada por la inseguridad laboral y la falta de acceso a servicios básicos, puede generar resentimiento y desconfianza, lo que fomenta la hostilidad hacia grupos percibidos como responsables de estas condiciones.

Reacción frente al movimiento de ampliación de derechos. En algunos casos, los discursos de odio surgen como una reacción frente a los avances en la ampliación de derechos de grupos históricamente marginados. Las posturas reaccionarias adoptadas por ciertos sectores sociales respecto a políticas públicas (como la Asignación Universal por Hijo, la Ley de Identidad de Género, el Matrimonio Igualitario, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo o la creación del Ministerio de la Mujer), ejemplifican claramente la resistencia que ha generado la expansión de derechos en el país.

Mitologías conspiracionistas. La difusión de teorías como el terraplanismo, las posturas antivacunas o las denuncias ante una supuesta “infectadura” manifestadas por personas y/o agrupaciones durante la pandemia, pueden generar adhesión a posturas políticas paranoicas y autoritarias contribuyendo a la promoción de discursos de odio.

Nuevas tecnologías. Las redes sociales y otras nuevas tecnologías han facilitado la propagación de discursos de odio no solo por el alcance y el efecto multiplicador de sus mensajes, sino porque dichas formas de interacción resultan más rentables en términos económicos para el sector empresarial que las desarrolla. En consecuencia, se configuran como plataformas donde actúa una suerte de desinhibición y anonimato que habilita expresiones violentas y políticamente incorrectas, tendientes a naturalizarse y eludir responsabilidades por su capacidad de daño.

Consecuencias de los discursos de odio

La circulación social del odio conlleva una serie de consecuencias preocupantes para la comunidad democrática. Las mismas incluyen:

Resolución de conflictos a través de la violencia. Puede promoverse la idea de que la violencia es una solución aceptable para resolver conflictos, lo que aumenta la posibilidad de adoptar canales no democráticos que atenten contra los derechos y reescriban violencias históricas en el presente.

Generación de apatía y cosificación. Los contextos de este tipo resultan propicios para desencadenar la apatía en la sociedad, ya que la persistencia de la hostilidad y la división antagónica bajo la lógica amigo-enemigo, puede hacer que las personas y/o grupos que son objetos de ataques se sientan desencantadas con la política y retraigan su participación ciudadana por el hostigamiento al cual son sometidos. Además, resulta relevante destacar que estos discursos generan un efecto cosificador sobre sus receptores, haciendo que la intolerancia manifiesta contra ellos opere como una suerte de revitalización de traumas históricos, reduciéndolos a estereotipos deshumanizantes y perpetuando la discriminación.

Aparente naturalización. La propagación y espiralización constante de pasiones agresivas, que transitan el pasaje de lo privado a lo público y de los lenguajes de las redes y los medios de comunicación a la instrumentalización por parte de instituciones y representantes políticos, puede llevar a una aparente naturalización de la intolerancia y la hostilidad que nos puede confinar a un círculo repetitivo de la violencia, lo que socava los valores, las reglas y la cohesión democrática. Cuando la intolerancia se convierte en la regla, se erosiona la base de una sociedad inclusiva y plural.

Promesa de resolución de crisis, liberación o salvación religiosa. Los discursos de odio a menudo se presentan solapadamente como promesa de resolución de las crisis o en discursos redentores, ofreciendo a la sociedad la liberación de sus problemas a través de figuras de tipo mesiánicas cuyos mensajes articulan soluciones simplificadas para escenarios de malestar colectivo. Dichas promesas pueden ser atractivas para quienes se sienten descontentos o inseguros, ya que ofrecen una socialización del sufrimiento como mecanismo catártico de las frustraciones, descargando el odio contra minorías construidos falsamente como culpables y concebidas como merecedoras de un castigo social.

Desafíos democráticos

El contexto que enfrenta Argentina, con el devenir y proliferación de los discursos de odio, presenta diferentes desafíos. El primero de ellos, es alcanzar un conocimiento integral del fenómeno que implique no solo abordarlo de forma directamente, sino atender las formas en las que opera y las condiciones subyacentes que lo alimentan. Para ello, la investigación sobre el tema y la educación desde diferente ámbitos y niveles, desempeña un papel crucial para fomentar la promoción a la tolerancia, la diversidad y los derechos humanos tendientes a prevenir la radicalización y la aceptación de esto tipos de discursos.

El segundo desafío, se orienta a la implementación de un dispositivo para contrarrestarlos a través de mecanismos institucionales y sociales que canalicen y encaucen conflictos por vías democráticas; es decir, como sostiene Chantal Mouffe (2019), es necesario modificar la lógica antagónica resumida en la dicotomía amigo-enemigo, la cual promueve la exclusión o eliminación de identidades sociales y otredades disidentes, por una lógica de tipo adversarial donde se reconozca y otorgue legitimidad a las mismas. Lo que debe ser garantizado no solo con el compromiso irrestricto del Estado y las instituciones democráticas, sino también por la voluntad de los diferentes actores que ostentan una posición enunciativa privilegiada en la sociedad, con gran influencia sobre el sentido común y los temas públicos. En este punto, resulta fundamental que los medios de comunicación y las redes sociales ejerzan su influencia de manera responsable y ética, evitando difundir mensajes generadores hostigamiento y violencia.

Finalmente, se debe poner los esfuerzos en recuperar colectivamente el monopolio de la promesa democrática y la reafirmación del pacto social logrado en 1983. Todo esto, a los fines de conformar un “cordón sanitario” como resguardo institucional, destinado a alertar y desnaturalizar escenarios que atenten contra los principios democrático. Para ello, resulta imprescindible implementar políticas públicas que aborden de manera efectiva problemáticas como la pobreza, la desigualdad o la precarización laboral; no solo con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población, sino también con el objetivo de prevenir climas de incertidumbre, enojo y desencanto antipolítico con el propio sistema. Estos son factores que, como se hizo mención, generan contextos propicios para la reactivación de imaginarios sociales de tipo autoritario, especialmente en situaciones críticas.

Discursos en tiempos de ODIO

[i] “se vincula con formas sociales en las que se configurar procedimientos analogables al mecanismo de defensa psíquico de la proyección: redirigir las frustraciones cotidianas (…) hacia grupos sociales que resultan accesibles y vulnerables. Eso implica canalizar la angustia y el resentimiento por las propias vivencias destructivas en forma de agresión defensiva que se dirige hacia poblaciones que son, a la vez, percibidas como extrañas y construidas como peligrosas o enemigas, asignándoles también responsabilidades como causa de nuestro sufrimiento” (Feierstein, 2019: 98).

[ii] Para más información ver: https://www.un.org/es/hate-speech/understanding-hate-speech/hate-speech-and-real-harm.

[iii] Para más información ver: Grimson y Guizardi (2021) “Las configuraciones del odio. Apuntes para una historia argentina”.

[iv] Respecto a la figura del gaucho Sarmiento afirmaba: “Se nos habla de gauchos (…) La lucha ha dado cuenta de ellos, de toda esa chusma de haraganes. No trate de economizar sangre de gauchos. Este es un abono que es preciso hacer útil al país. La sangre de esa chusma criolla incivil, bárbara y ruda es lo único que tienen de seres humanos” (Carta a Bartolomé Mitre, 20 de septiembre de 1861). Y en relación a los pueblos originarios mencionaba: “¿Lograremos exterminar a los indios? Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar. Esa canalla no son más que unos indios asquerosos a quienes mandaría colgar ahora si reapareciesen. Lautaro y Caupolicán son unos indios piojosos, porque así son todos. Incapaces de progreso, su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se los debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado” (El Nacional, 25 de noviembre de 1876).

[v] El poeta Leopoldo Lugones caracterizaba a los inmigrantes como “la plebe ultramarina, que, a semejanza de los mendigos ingratos, nos armaba escándalo en el zaguán”. A su vez, Miguel Cané (h) autor de Juvenilla, concibió a este grupo como “una masa adventicia, salida en su inmensa mayoría de aldeas incultas o de serranías salvajes”. Y en el apéndice de Las Bases, Juan Bautista Alberdi sostenía: “poblar es apestar, corromper, degenerar, envenenar un país cuando en vez de poblarlo con la flor de la población trabajadora de la Europa, se le puebla con la basura de la Europa atrasada o menos culta” (Terán, 2008).

[vi] “La amplitud del concepto ‘subversivo’ queda perfectamente expresada en las siguientes declaraciones del general Videla: ‘Por encima de todo está Dios. El hombre es criatura de Dios, creado a su imagen. Su deber sobre la tierra es crear una familia, piedra angular de la sociedad, y de vivir dentro del respeto del trabajo y de la propiedad del prójimo. Todo individuo que pretenda trastornar estos valores fundamentales es un subversivo, un enemigo potencial de la sociedad y es indispensable impedirle que haga daño’. Otra: ‘El terrorista no sólo es considerado tal por matar con un arma o colocar una bomba, sino también por activar a través de ideas contrarias a nuestra civilización occidental y cristiana.’ En suma, dada la vaguedad del concepto, cualquiera podía entrar en la categoría de subversivo e, incluso, en la de terrorista” (Calveiro, 2006: 91-92).

[vii] El represor Ramón Camps sostuvo: “Nosotros no matamos personas, matamos subversivos” (TOF, Santa Fe 2014).

[viii] El dictador Jorge Rafael Videla, el 19 de abril de 1977, afirmaba: “Hemos prometido a la nación combatir la subversión hasta su aniquilamiento”. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=J-siNKqPdxU.

[ix] Para más información ver: https://www.perfil.com/noticias/politica/las-medidas-pro-contra-el-curro-de-los-derechos-humanos.phtml.

[x] Para más información ver: https://www.pagina12.com.ar/326489-la-macabra-instalacion-de-bolsas-mortuorias-en-la-marcha-opo.

[xi] “En tanto conjunto de prácticas sociales: que dan cuenta de un tipo específico dela demonización de los grupos minoritarios, de la exacerbación y proyección de los odios de los sectores medios, proletarizados o excluidos y la movilización política activa de los mismos, en tanto estrategia de los sectores concentrados del capital para destruir la organización popular (…) en contextos en los que la democracia liberal no logra resolver las contradicciones o encuentra problemas en la construcción de su hegemonía política” (Feierstein, 2019.29-30).

Bibliografía

Calveiro, P. (2006). Poder y desaparición. Los campos de concentración en la Argentina. Editorial Colihue. Buenos Aires.

Feierstein, D. (2019). La construcción del enano fascista. Los usos del odio como estrategia política en Argentina. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Capital Intelectual.

Grimson, A. y Guizardi, M. (2021). “Las configuraciones del odio. Apuntes para una historia argentina”, Cap. 6, en Arredondo, M. y Borón, A. (Comps) Clases medias argentinas: la política del odio y el temor. Buenos Aires: Luxemburg.

Ipar, E., Cuesta, M. y Wegelin, L. (Eds.) (2023). Discursos de odio. Una alarma para la vida democrática. San Martin: UNSAM Edita.

LEDA-Informe (2021). “Discurso de odio. Parte 1: condiciones para su reproducción y circulación”, UNSAM.

Mouffe, Ch. (2018). Por un populismo de izquierda. Buenos Aires: Siglo XXI.

Quevedo L.A. y Ramírez, I. (Coord). (2021). ¿Por qué preferimos la grieta? (aunque digamos lo contrario). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Capital Intelectual.

Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe, 13 de junio de 2014, Exp. Nº Nº208/11. Disponible en http://www.derechos.org/nizkor/arg/doc/brusa4.html.

Terán, O. (2008). Historia de las ideas en la Argentina. Diez lecciones iniciales, 1810-1980. Buenos Aires: Siglo XXI.

Lugones, L. (1944). El payador. Buenos Aires: Centurión.

DISCURSOS DE ODIO: DEL "AGUANTE" FUTBOLERO A SU NATURALIZACIÓN EN LA POLÍTICA

Por: Osvaldo Da Costa.

Docente en el Departamento de Cs. de la Comunicación

Para el INADI, los discursos de odio son narrativas sociales que circulan y se reproducen principalmente en el espacio público, ya sea en los medios de comunicación, redes sociales e internet, y que trasmiten prejuicios y estereotipos negativos sobre un grupo o colectivo de personas en particular, teniendo por objetivo justificar, legitimar e incitar la confrontación y/o la violencia social de un sector de nuestra sociedad sobre otro.”

Queda claro que no es necesario que esos discursos se materialicen en violencia física explícita. Para constituirlos basta con el uso de la violencia simbólica para construir una imagen “simplificada, exagerada y distorsionada del grupo que es objeto de odio”

Expresiones que, en un primer momento, surgen descontextualizadas o carentes de argumentos lógicos, terminan insertándose en las disputas de poder entre las diferentes sectores políticos, sociales, religiosos, étnicos, ideológicos, deportivos……

El procedimiento es relativamente sencillo: en un marco de conflictividad social, se toma un problema concreto y –de manera arbitraria- se le atribuye la responsabilidad del mismo al adversario, al que piensa distinto, al que representa valores contrarios a los propios.

De allí a la construcción de un enemigo al que hay que destruir, desaparecer, aniquilar, exterminar…. sólo hay un paso. Y ese paso se da cuando el discurso se repite hasta convertirse en una certeza social, un argumento de autoridad cuasi divina.

El esquema es tan sencillo como antiguo: desde el comienzo mismo de la humanidad el recurso del “miente que algo queda” es utilizado por quien necesita sofocar o provocar una rebelión, poner frenos a un grupo social que reclama por sus derechos o simplemente consolidar posiciones de poder

Patrick Charaudeau en el 2003 ya advertía que, en estos contextos, el propio discurso de la información recurre a determinadas “apariencias” para ofrecer luego una particular explicación de los hechos, el supuesto desvelo de la verdad, la denuncia del mal y la mentira, para poner en circulación sus discursos. Todo ello, con la “pretensión de objetividad”.

En nuestras comunidades, el proceso se ha visto profundizado en las últimas décadas con la irrupción de las redes sociales. A ellas se les sumó el período pandémico (y post pandémico) que, en el mundo entero, llevó a los individuos (a cada uno) a reducir su vida social al límite de una pantalla desde la cual se cuestionan hasta aquellas seguridades que constituían nuestro saber más primario: la tierra es redonda, la ciencia contribuye al desarrollo de la humanidad, los derechos humanos deben alcanzar a todos y a cada uno de los integrantes de la raza humana…

El “aguante” futbolero. Un antecedente obligado

En nuestro país, el discurso público del odio comenzó con la cultura del “aguante” futbolero. Pablo Alabarces decía ya en el 2005: “La cultura futbolística de los últimos diez años comienza a cargarse de significados muy duros, decididamente vinculados con la puesta en acción del cuerpo. Aguantar es poner el cuerpo. Básicamente, en la violencia física (…). Y el aguante está en defender lo tuyo … El testimonio sostiene la visión de la violencia como una práctica que no sólo no puede ser rechazada, sino que, por el contrario, es legítima, tiene mucho que ver con el honor, y es hasta obligatoria”. Y concluía: “Esta lógica del aguante se convierte en una cuestión ética y estética, y logra estructurarse como un lenguaje, como una serie de metáforas, y hasta titula un programa de televisión”.

El ocasional adversario deportivo pasa entonces de ser “la gallina” y “el bostero” a ser considerado el “otro” al que “vamos a matar”. Y asi, cuando los medios de comunicación “independientes” abrieron sus puertas a la “prensa partidaria”, el discurso del “aguante” adquirió legitimidad pública. El insulto xenófobo, machista, incluso étnico, terminó naturalizándose. Como dice Carrión; “Al erigirse un “yo”, se construye también un “ellos”, en tanto algo que “no soy”, y se convierte en un “enemigo por aniquilar”

Diego Murzi y Fernando Segura Millán Trejo, ya en 2018, advertían sobre las consecuencias del traslado del discurso tribunero a las pantallas televisivas: “Esas expresiones y formas de violencias, naturalizadas y por ende invisibilizadas, no ingresan en la narrativa noticiable como pertenecientes al universo de la ‘violencia en el fútbol’, con lo cual quedan fuera del análisis”.

Lo concreto es que de la metáfora del crimen a la emboscada asesina no hubo más que un solo paso. Legitimados por el discurso mediático, no pocos lo terminaron dando.

Hoy, los “visitantes” son un lejano recuerdo en el fútbol profesional. Aún así, la violencia no se ha podido detener: ahora son las disputas internas entre los “hinchas” de un mismo club las que siguen nutriendo los titulares informativos “del deporte”.

En el ámbito político

Siguiendo el modelo del “aguante”, los discursos de odio comenzaron a ser utilizados políticamente por un sector de la sociedad para identificar a un grupo o colectivo de personas como responsables de la vulneración de sus privilegios o estatus social

En general, en el mundo pospandémico,los receptores están aislados y han perdido el valor de lo comunitario. Así, puede exacerbarse el individualismo del sálvese quien pueda, y ponerse en cuestión conceptos tales como la “justicia social”, la organización comunitaria, la obligación estadual a garantizar (aunque sea mínimamente), la educación y el acceso a la salud a todos los habitantes de un territorio.

No debería, entonces, extrañarnos que el discurso de odio termine justificando dictaduras criminales, violencias extremas, intentos –por ahora- de magnicidios o la irrupción de personajes que buscan capitalizar el disgusto social y canalizar la violencia verbal para alcanzar sus propios fines.

Las experiencias universales son variadas: Trump en los Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, los empresarios más poderosos de SantaCruz en Bolivia, generan narrativas sociales que construyen subjetividades basadas en estereotipos y prejuicios, discriminatorios y racistas, que terminan siendo una herramienta eficaz para la disputa del poder, aunque en la práctica despoliticen el debate público sobre las formas de producción, acumulación y distribución social de la riqueza en nuestra sociedad.

Porque, en realidad, de esto se trata. Descalificar al otrx con un discurso de odio (sea contra los “migrantes”, “los planeros”, la “casta política”, “los desocupados”, “los trabajadores”, “las feminazis”, los “gremialistas”,…..), implica un paso más dado en dirección a lo que se pretende desde el primer momento: que no se pose la mirada sobre las verdaderas relaciones de poder y de acumulación que se registran en la sociedad moderna. (y no tan moderna)

Discursos en tiempos de ODIO

Autora: Flor Capella

APAÑANDO A FRANKENSTEIN

Por: Hernán Vaca Narvaja.

Docente en el Departamento de Cs. de la Comunicación

Este texto se difundirá después de las elecciones nacionales del 19 de octubre. Para entonces ya sabremos si Frankenstein llegó al poder o la sociedad argentina logró generar a tiempo los anticuerpos necesarios para evitar un retroceso al tiempo de las cavernas. Pero más allá del incierto desenlace político –que para cuando usted lea estas líneas ya estará resuelto-, la sola paridad que indicaban las encuestas al momento de escribir esta reflexión sobre los discursos de odio indican que el problema trasciende la coyuntura electoral.

¿Qué hicimos mal en el país del Nunca Más para que un negacionista confeso como Javier Milei y una apologista del terrorismo de Estado como Victoria Villarruel toquen las puertas del poder popular y no de los cuarteles, como hicieron históricamente? ¿Cómo se entiende que en el país del éxito descomunal de la película “Argentina 1985”, que emocionó transversalmente a varias generaciones, esa misma sociedad haya ubicado con su voto a dos fascistas en el podio de la democracia?

Aunque tengamos la tendencia a creernos el pupo del mundo, el fenómeno del crecimiento de las ultraderechas no es nuevo en el mundo y responde, básicamente, a la incapacidad de los gobiernos progresistas de dar respuesta a las grandes mayorías. Es lo que Cristina Fernández de Kirchner llama democracia de baja intensidad: respetan las libertades individuales, permiten la participación ciudadana, el ejercicio del voto, pero no solucionan los problemas de las grandes mayorías.

Que la mitad de la población del granero del mundo sea pobre y no acceda a los alimentos es un despropósito económico y social, pero fundamentalmente político. Y daña el sistema democrático. Como lo daña la grosera concentración mediática en el país –que la corporación judicial impidió democratizar en su momento al frenar la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual- y la proliferación del discurso de odio en boca de irresponsables presentadores mediáticos, que degradan cotidianamente la otrora respetada profesión de periodista.

Convertidos en verdaderas usinas de odio, los canales de televisión que engendraron al nuevo Frankenstein de la política argentina parecieran ahora haber tomado nota tardía de los peligros que entraña la irresistible ascensión al poder de su última criatura. La historia muestra que las soluciones mágicas en democracias de baja intensidad siempre llegan desde el autoritarismo, la intolerancia y la represión.

La irrupción de la dupla Milei/Villarruel y del corso que los acompaña prostituyendo las instituciones con proyectos como la privatización de los mares, la venta de órganos o la libre portación de armas, son fruto de una sociedad enferma de odio, alimentada día a día, desde hace décadas, por los mismos que hoy se rasgan las vestiduras en su falso arrepentimiento.

Sólo con más democracia, equidad distributiva, un Estado regulador y verdadera pluralidad de voces podremos comenzar a desarmar la estructura de odio y resentimiento que permitió la irrupción de este Frankenstein argento que, a cuarenta años de la restauración democrática, puebla de acechantes nubarrones el horizonte de nuestra doliente República.

Diarios del odio.

Un análisis sobre los discursos de odio en los medios de comunicación hegemónicos

CONOCETE A TI MISMO

Por: Santiago Polop.

Docente en los Departamentos de Filosofía y

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales.

El viejo lema délfico sigue allí, desde hace milenios, interpelando el “sí mismo”. ¿Qué es ese sí mismo? Podría decirse que es y hace a la constitución del “yo”. No hay “yo” sin “sí mismo”. La mismidad supondría la unicidad del ser, la constitución de la subjetividad a partir del acervo ontológico de un tiempo, que define coordenadas del ser. No hay un “Ser” último, definitivo, escondido tras alguna bruma ideológica. Por el contrario, tal vez deberiamos asumir que el Ser es una captura de indicios epocales, instituidos siempre por lógicas que se disputan ideológicamente su nombre. El ser del yo, podría enunciarse, es un espejo de una realidad tramada por símbolos y significados que pretenden decirle al “yo” y, por tanto, al sí mismo, cual es su reflejo. Conocerse a sí mismo puede que signifique, entonces, aprehender esa relación en la cual se haría evidente que el yo no puede mundo, por lo que el otro aparece como apertura a la comprensión del enigma del ser. El otro se revela como parte del todo del yo.

¿Significa ésto que no hay individualidad? No, por supuesto que el individuo existe y que es capaz de reconfigurar la trama simbólica y de sentidos. Por eso hay pensamiento por fuera de la repetición. Pero es igual de cierto que esa individualidad está marcada por imperativos que postulan cierta identidad común, un Sujeto modélico desde el cual se informa al yo las verdades a las cuales habría de ajustar su existencia si quiere participar de cierta comunidad de sentido.

El odio, emoción tan humana e inextinguible como el amor, simboliza y significa según las tramas que informan al yo lo que debería ser un Sujeto, puesto así con mayúscula para decir que el sujeto es una existencia nunca definida absolutamente, pero sí colonizada por aquellas ideas que hegemonizan un tiempo. El Sujeto de nuestro tiempo es aquello que se constituye por las tramas de simbolización y significación que ordenan lo real, que marcan los criterios del yo. ¿Qué pasa si en esas tramas, el otro es construido como enemigo? ¿Qué pasa si esas tramas forman Sujeto a partir de la condición de la celebración de la relación endogámica entre el yo y el sí mismo, sin poder contar allí con la presencia del otro como co-constitutiva del ser?

Odiar la existencia de otro supone la extinción del lema délfico, ya que la práctica del conocimiento es, al mismo tiempo, el reconocimiento del otro como entidad existente por sí misma, sin necesidad de validación externa por otro yo (por ejemplo, el reconocimiento de que cualquier persona, por ser persona, posee de modo inherente derechos humanos no supone el aval de nadie en particular). Podemos decir, entonces, que el odio siempre está allí en lo humano, pero la expansión y colonización del yo por el odio impone la extinción de la relación instituyente de lo humano. En términos de Spinoza, lo despotencia, lo empobrece.

¿Qué forma Sujeto en nuestro tiempo? ¿No habitamos un tiempo en el que la existencia se cifra en la satisfacción narcisista del deseo? ¿No son nuestras sociedades modeladas por el heroísmo de aquellos y aquellas que hacen gala de satisfacer de modo infinito el deseo de consumo “por su cuenta”? ¿No se magnifican los mensajes que significan que el mundo es de los individuos que logran sus metas por su cuenta? ¿No circula la simbolización de lo real bajo las reglas del intercambio por competencia, sin reparos a las condiciones de posibilidad, en tanto las metas son logros de la pura voluntad? En nuestro tiempo, esa racionalidad tiene un nombre: neoliberalismo. Así se llamaron a sí mismos quienes, hace ya un siglo, pugnan por la mudanza antropológica y social: de su definición en términos de un derecho natural inherente al humano hacia una metafísica de la competencia. Si el otro no tiene prioridad ética para el yo, si el Sujeto es construido en nuestro tiempo a partir de la ruptura de esa dualidad, de modo tal que el yo sólo se ocupe de su satisfacción narcisista (bajo un sistema de necesidades definido por los imperativos de producción y consumo), la línea de separación abisma al Ser.

"La llegada al poder de esos discursos que suponen la extinción de lo otro como condición de existencia, no depara nada bueno para la noción de ser humano."

Bajo las reglas del neoliberalismo, lo que amenace la relación celebratoria del yo consigo mismo, que pretenda advertir la presencia y necesidad de un otro, supone una reacción de protección ontológica. Es decir, tal vez deberíamos pensar la gravedad existencial que le supone para el Sujeto neoliberal la noción de “justicia social”, o de una relación con otro que no sea de aprovechamiento productivo. El paso al odio del otro ocurre cuando el Sujeto es informado con la re-simbolización del otro como amenazando sus condiciones de posibilidad de ser el Yo de su tiempo, un sujeto de puro goce. Defensores del costo de cuidar a todo ser humano en tanto persona, sujetos que parasitan la producción porque no pueden hacerlo por su cuenta (desde estudiar, a ponerse sus propias cloacas, hacerse rampas en las calles, o pagarse una operación), se tornan en obstáculos que “está bien” eliminar.

El odio flexibiliza más y más lo digerible para que sea posible alcanzar la realización del Yo. La primer medida que tomo el nazismo en el poder, fue prohibir el ingreso de los judíos a las piletas públicas. El contacto del agua con su piel suponía contaminar el agua en la cual luego se bañaría la raza aria, contaminando su pureza. Aquí se tramaba un odio identitario. Por su parte, el neoliberalismo trama un odio narcisista. No hay religación en la humanidad, sino en aquella metafísica de la competencia en el mercado. Las dos variantes, no obstante, suponen una obediencia inconsciente, como dice Nora Merlin, a las líneas que trazan discursos que dominan absolutamente las tramas de simbolización y significación conforme a su Sujeto ideal.

La llegada al poder de esos discursos que suponen la extinción de lo otro como condición de existencia, no depara nada bueno para la noción de ser humano. Después de los horrores del nazismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 instituyó globalmente una conceptualización que se oponía radicalmente a la celebración del odio como lógica de gobierno. Hoy, advertimos que vuelven al poder discursos que postulan la negación de esa Declaración, bajo el imperativo que el otro es apenas otra unidad en competencia. Adversario en el mercado, pero enemigo si altera su acontecer con la justicia social o cualquier afirmación de derechos humanos. El humano odiando aquello que lo protege en su humanidad, para entregarle su existencia a un estado de naturaleza en la cual oficia de invitado. Se trata de esto la mudanza antropológica y social que postula el neoliberalismo.

En esto estamos hace décadas. La democratización de ese movimiento no se consigue sólo con la formalidad del sistema democrático. La novedad de nuestro tiempo es que un discurso de odio, afirmado como propuesta política-electoral, gobierna el dispositivo estatal. Puede preveerse que la humanidad es la que perderá terreno, y que la radicalización de las tensiones y la disputa entre el Sujeto neoliberal y el derecho natural humano crecerán en violencia y serán la marca de época. El trabajo, desde el humanismo, será la recuperación de un lenguaje que interrumpa la simbolización neoliberal y su apropiación de lo humano desde el odio. Buscar que el “conócete a ti mismo” tenga carácter revolucionario, supone la religación del sí mismo con el otro. Es potenciar el amor.

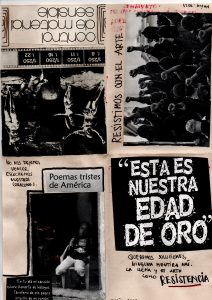

Artistas urbanos contra los discursos de odio

«Basta de odio y de violencia, de atentar contra la democracia», Wos (2023)

Artistas como Wos, Trueno, ca7riel y ACRU, por mencionar sólo algunos, se manifestaron en contra de la violencia y los discursos de odio con contundentes mensajes en sus recitales y en las redes.

- Podes encontrar todas las canciones haciendo click en el icono superior derecho (1/8)

Los argentinos del bien

Por: Esteban Viú.

Estudiante en el Dpto. de Cs de la Comunicación.

«Buenas noches a todos los argentinos de bien, hoy comienza la reconstrucción de Argentina», fueron las primeras palabras de Javier Milei como presidente electo del país. La diferenciación discursiva que hace al enunciar «argentinos del bien» responde a una macrorregla textual por omisión: se suprime información no necesaria para que sea completada automáticamente por quien la recibe. La idea del bien esconde implícitamente que existen argentinos del mal. ¿Quienes serían? ¿Los que no lo votamos?

«Sabemos que hay gente que se va a resistir al cambio que la Argentina necesita, no hay lugar para gradualismos (…) A todos ellos quiero decirles, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada». La última frase le pertenece a Juan Domingo Perón, fuye lema del movimiento que impulsó su retorno en 1972. Y una vez más aparece la regla de omisión: si alguien quiere manifestar una postura contraria, ¿qué sucederá? ¿Qué interpreta dentro de la ley y qué considera que está afuera? El derecho a huelga y/o manifestarse aparecen como los primeros instrumentos en peligro. Las posibles respuestas paralizan.

Los discursos de odio en el debate público, promovidos ahora por las personas que ocuparan un rol institucional en el país, expresan los intereses de algunos actores sociales y se basan en estereotipos y prejuicios para cargar sobre los hombros de un otro/a la causa de los males y las dificultades coyunturales. Estos discursos, segregacionistas, son en verdad una herramienta eficiente para el armado de ideas que despolitizan el debate público sobre la acumulación y distribución social de la riqueza. Responsabilizan de las crisis económicas, sociales y políticas a los sectores sociales vulnerables en lugar de poner la mirada sobre las relaciones de poder y de acumulación. El odio es utilizado como cortina de humo, como un jugador de fútbol que arrastra marcas para que otro aparezca y pueda definir libre. Libre

Los discursos de odio en las redes sociales muchas veces se los camufla como “hate”, envolviendolos con una capa más humanizante. El último domingo electoral un tuit de mi cuenta se viralizó, superó ampliamente el medio millón de visualizaciones y eso dio lugar a que miles de cuentas desconocidas descargaran todo tipo de agresiones y amenazas por mensajes privados o en respuestas públicas. Los mensajes deshumanizantes son irreproducibles. El tuit en cuestión era una foto con mi abuela después de votar, de ejercer el derecho que tenemos como sociedad a elegir nuestros representantes. El discurso de odio o hate en redes tiene sus particularidades que lo convierten en un fenómeno con poca regulación y con un potencial de daño muy grande. En primer lugar, la sobreabundancia comunicativa que implica internet, cualquiera de nosotros puede emitir un mensaje con un enorme potencial de audiencia. El efecto multiplicador de las redes sociales permite convertir ese mensaje en una publicación viral en minutos. La permanencia del contenido (la publicación viral seguía recibiendo insultos y amenazas pasadas las 48 horas de su posteo), la itinerancia entre diferentes plataformas y el uso de pseudónimos u anonimato son otras características del espacio virtual que aportan desafíos en relación con el discurso del odio y su regulación.

Pablo Sanchez Ceci, doctorado en Semiótica e investigador del Conicet, remarca que “el odio produce argumentos, relatos, descripciones que objetivan en un cuerpo la representación de lo que está fuera de lugar en ese mundo”. El odio toma cuerpo por sí mismo. Sucedió con el gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil: no hizo falta que el Estado comenzara a perseguir activamente a minorías como la LGBTQI+, alcanzó con las declaraciones de funcionarios o dirigentes para que los seguidores más radicalizados del bolsonarismos incrementaran su nivel de violencia contra la comunidad. El relato se hace carne en quienes lo defienden y propagan, a la vez encargados de distribuir la violencia social.

Hace algunas horas, Mauricio Macri, que volvió a la Casa Rosada sin pasar por elecciones, dijo una frase cargada de mucha violencia simbólica: «Los orcos van a tener que medir muy bien cuando quieran hacer desmanes», reforzando la cita de Milei a Perón de “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”. “Van tener que pensarlo dos veces antes de tirar piedras porque hoy están los jóvenes para defender la democracia”. No solo trata de antidemocráticas a las personas que quisieran ejercer su derecho de protesta, sino que subrepticiamente llama a los jóvenes votantes de Milei a salir a enfrentarse. El expresidente agita el caos social en los medios privados que están vinculados económicamente a él. Quienes deberían ocuparse de preguntar y repreguntar más bien se encargan de recibirlo en el piso para decirle: “Buenas noches, señor Presidente”.

Los discursos de odio no pueden leerse de ninguna manera por fuera de la coyuntura, no se pueden desacoplar de los indicadores del presente: rozando los 150 puntos de inflación y con niveles altísimos de pobreza. No poder comer adecuadamente o vivir dignamente es un caldo de cultivo del odio también. De ninguna manera es justificante para legitimar las posturas radicalizadas y los discursos de odio que hay dentro de La Libertad Avanza y el PRO.

Los cuadros más reaccionarios que tiene el futuro oficialismo del país aparecen como el engranaje perfecto entre el discurso del odio y su aplicación material en la realidad. Victoria Villarruel es la representante, cada vez con más peso interno, del partido militar en el gobierno de Javier Milei. El liberalismo extremo necesita de la fuerza militar para poder imponer su agenda. Sucedió en la última dictadura, que fue el brazo armado de las políticas económicas liberales de Martínez de Hoz, y también con el indulto de Menem para congraciarse con las fuerzas armadas y poder aplicar su modelo económico. Macri lo intentó con el 2×1 para los militares pero la sociedad jugó un rol activo para que no sucediera.

La división discursiva entre argentinos del bien y del mal en su primera frase como presidente electo da un indicador de cómo puede ser un gobierno que parte aguas y difunde el odio en su primera aparición pública. Y la conformación interna de la nueva alianza gobernante siembra dudas en cuanto a los niveles de calidad democrática de los próximos años, y la grieta lejos de desaparecer, empieza a tomar una nueva forma. Se despega del dilema peronista/no peronista para comenzar a discutir qué nivel de democracia buscamos construir y tolerar como sociedad. El discurso crea realidad, transforma lo cotidiano y ahí está la importancia de cuidar las ideas que discutimos.

Autora: Alina Najlis

EDITORAS DE GÉNERO Y VIOLENCIA DE GÉNERO DIGITAL

Por Belén Spinetta

Lic. Comunicación Social (UNComahue)

Asociación Civil Comunicación para la Igualdad

Las Editoras de Género en medios de comunicación surgieron en Argentina y el mundo al calor del movimiento #MeToo y Ni Una Menos. Su rol es fundamental para garantizar la pluralidad de voces, la libertad de expresión y el respeto de los derechos humanos.

En la Asociación Civil Comunicación para la Igualad publicamos recientemente (Spinetta, 2022) nuestra segunda investigación sobre Editoras de Género en Medios de Comunicación de Argentina, una continuación de un trabajo pionero realizado en el año 2020 (Spinetta, 2020).

En esta oportunidad, recogimos las opiniones de 12 de las 13 editoras que han sido nombradas en distintos medios de comunicación para conocer los avances, dificultades y desafíos en el desarrollo de la tarea. Asimismo, entre otros aspectos, investigamos la violencia digital que vienen sufriendo, con ataques orientados a desacreditarlas y mellar su labor profesional. Aquí presentamos los resultados referidos a este aspecto.

Ante la evidencia de que las editoras han sido y son blanco de distintos ataques en redes sociales, consultamos a todas las editora acerca de esta problemática. De esa indagación relevamos los siguientes datos.

- El 83,3% (diez editoras) afirmó haber sido víctima de ataques a través de redes sociales o correo electrónico.

- Frecuencia de los ataques: el 58,3% dijo que es de forma periódica (dos o más veces al año sin llegar a ser mensual).

- El 58,3% registró que estos ataques se dieron de manera coordinada.

- Origen: cuentas antifeministas (88,9%), seguida de cuentas de referentes de partidos o agrupaciones políticas (44,4%) y de colegas (44,4%).

- Características de los ataques: 83,3% fue el ciberacoso; 50% ataques a la reputación a la credibilidad; 25,3% amenazas directas de daño o violencia y con 16,7% aparecieron el ciberhostigamiento, el acceso no consentido a una cuenta, y actos que implican monitoreo y vigilancia.

- El 75% afirmó que estos ataques no la hicieron dudar de su continuidad en el cargo.

Asimismo, analizamos los ataques en la red social anteriormente conocida como Twitter de los que fueron víctimas Mariana Iglesias (Editora de Género del diario Clarín) y Marina Abiuso (ex Editora de Género de TN y el 13) y que fueron de público conocimiento: Iglesias por publicar una nota crítica hacia la periodista Viviana Canosa y sufrir la censura de la misma por parte del medio; y Abiuso por recibir la falsa acusación de ocultar deliberadamente el tratamiento del juicio a las mujeres que asesinaron al niño Lucio Dupuy. De la muestra analizada, obtuvimos los siguientes resultados:

- La mayoría de los ataques contra las Editoras de Género provienen de cuentas anónimas o bots que además tienen menos de 1000 seguidores.

- El contenido de las agresiones tiene que ver principalmente con desacreditar su labor periodística y/o persona, el ataque a su imagen corporal y la mención explícita al rol de Editora de Género.

Las pocas cuentas agresoras con más de 200 mil seguidores/as tienen orientación política de derecha y tienen como blanco general de sus intervenciones al feminismo y a las agendas progresistas.

Un dato fundamental al que referimos en esta investigación es que el contexto político cambió respecto a cuando surgió el rol en los medios de comunicación. Asistimos a un momento donde crecen los discursos antiderechos y los movimientos o partidos que los representan y que, efectivamente, tienen en su agenda terminar con los derechos conquistados por los feminismos. En algunos casos, esto toma formas graves como lo sucedido a una colega que ya no ejerce el rol de Editora de Género que recibió ataques desde otros medios, amenazas a su correo personal y sufrió episodios de violencia en la calle.

Señalamos que el ataque que recibió Marina Abiuso fue aún más virulento al sufrido por Mariana Iglesias, pero no por eso éste último tuvo menos importancia. Ambos tuvieron similares objetivos: desacreditar su labor como periodistas, agredirlas en forma personal, atacar al movimiento feminista en su conjunto y al rol de Editora de Género en particular.

Finalmente, vimos que las editoras también recibieron (y reciben aun) ataques y cuestionamientos en los medios masivos de comunicación tal como evidencia el caso de Viviana Canosa que se ha erigido en una suerte de portavoz mediática de los grupos antifeministas. Los objetivos son los mismos: estigmatizar a las editoras de género y deslegitimar su labor.

En un contexto de avance de los discursos de odio y crecimiento de las derechas más reaccionarias en Argentina y el mundo, preservar la libertad de expresión se vuelve fundamental. Defender la permanencia de este rol, es una de las tareas del momento.

Bibliografía

Spinetta, B. (2020). Editoras de Género en medios de comunicación de Argentina. Avances, disputas y tensiones en la construcción de un periodismo feminista. Buenos Aires: Comunicación para la Igualdad. Recuperado de: https://comunicarigualdad.com.ar/editoras-de-genero-2/

Spinetta, B. (2023). Editoras de Género en medios de comunicación de Argentina II. La actualidad de un rol en disputa.. Buenos Aires: Comunicación para la Igualdad. Recuperado de: https://comunicarigualdad.com.ar/editoras-de-genero-argentina-2/

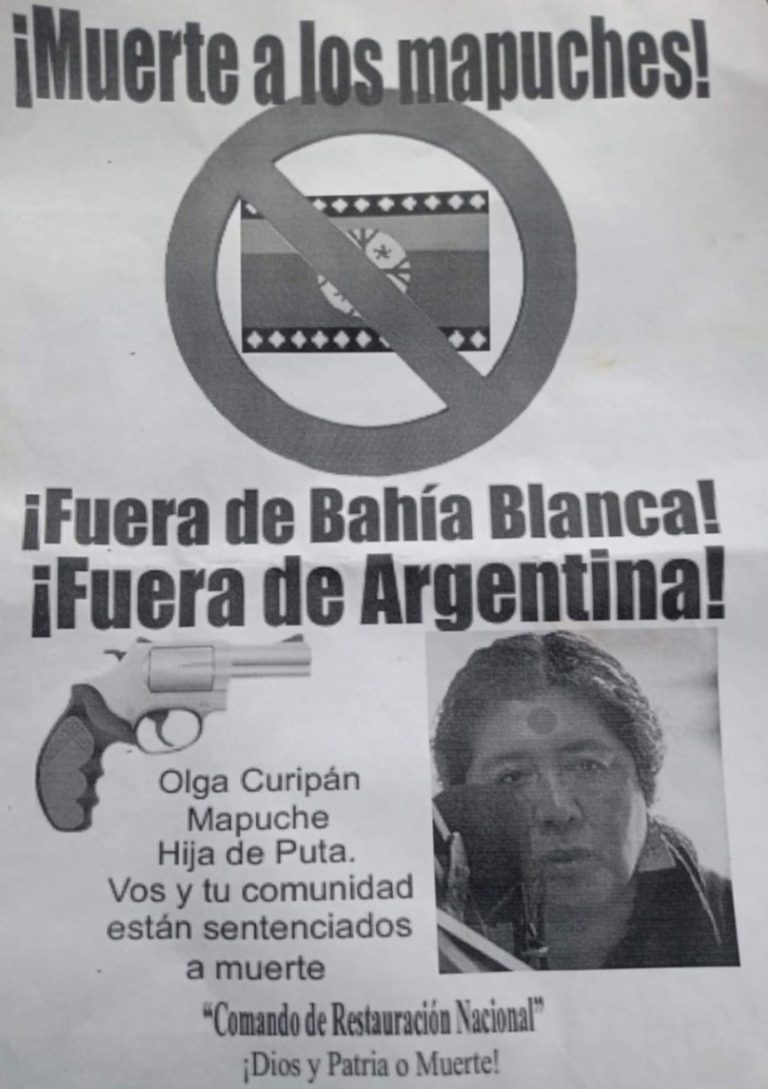

QUE HACER FRENTE A AMENAZAS DE MUERTE EN UN PAÍS DEMOCRÁTICO?

QUÉ PASA QUE LA JUSTICIA NO RESPONDE?

Por Ma. Olga Curipan

Ruka Kimun Mapuche – Lof Kuripan Kayuman

Bahía Blanca. Bs. As. Argentina

Mi nombre es Ma.Olga Curipan y soy una mujer indígena; mapuche, sentenciada a muerte en plena vigencia de la democracia de nuestro país .

Junto a mi comunidad de origen somos víctimas de un Atentado Terrorista, Amenazas y Sentencia de Muerte por nuestra condición identitaria , de género y territorial.

Aún sin respuestas de parte de la Justicia de nuestro país.

Nosotros que sabemos de dolores, que somos ascendientes de pueblos exterminados , víctimas de genocidio, corre por nuestra sangre el dolor de no Ser, de la negación absoluta al Ser, su identidad y cultura, su espíritu, su Ser y estar y compartir un espacio en el mundo que nos toca a todos vivir por el simple hecho de ser humanos.

Nosotros que sabemos de dolor extremo, hoy víctimas de atentados terroristas, amenazas y sentencia de muerte por nuestra condición identitaria, decimos NO a la violencia en todas sus formas, a los discursos del odio, a la negación e intolerancia que no conducen a nada solo a más odio y debilitamiento de las sociedades cuales quiera fueran ellas.

Nosotros que sufrimos día a día el dolor de no Ser, de no estar de no poder compartir con nuestros afectos, decimos SI al diálogo permanente, al respeto mutuo a mirarnos y saber que somos esto; solo espíritus , humanos que vinimos solos, desnudos y de esa forma nos iremos , entonces ¿porque generar tanto odio y violencia?, en nombre o en favor de qué?, entendemos que nada justifica la violencia! .

Porque asumimos conciencia y responsabilidad en cada acto que ejecutamos y demandamos, como en la protección y cuidado de la madre tierra y todo lo que ella entraña, compartimos el valor, la conciencia y responsabilidad de estos actos para toda la sociedad , en especial como legado hacia las futuras generaciones, trabajando para dejarles un territorio sano y en condiciones de ser vivido y compartido.

Frente a un mundo que parece alejarse cada vez más de los valores humanitarios decimos NO a los Discursos del Odio , a la violencia en todas sus formas de manifestación , decimos SI a la unidad, el respeto y reconocimiento profundo del uno por el otro en favor de una transformación social que vaya construyendo para la paz.

Fascismo y discursos de odio en el cine

A través de la imagen cinematográfica se puede advertir como fueron mutando los antiguos conflictos al moderno discurso de odio y los contextos sociales violentos en las personas.

En este #entramadx te invitamos a recorrer ficciones y no ficciones que revelan la dinámica del odio.

- Podes encontrar todas las películas haciendo click en el icono superior derecho (1/18)

Hay un poco de discurso en tu odio

Dos hipótesis apresuradas sobre discursos de odio

Por Cooperativa de Trabajo Al Toque Ltda.

Graduados/as del Dpto Cs. de la Comunicación

Este #entramadxs permite pensarlos y definirlos. En la lectura, los identificamos. Los etiquetamos fácilmente. “Esto es discurso de odio”. Como organización productora de discursos en medios no arriesgamos una nueva definición. Pero sí tomamos una y nos apresuramos con dos hipótesis para complejizar la producción, circulación y consumo de estos discursos. La acepción del INADI es amplia, clara y se centra en contenido y objetivos. Define a los discurso de odio como:

“Narrativas sociales que circulan y se reproducen principalmente en el espacio público, ya sea en los medios de comunicación, redes sociales e internet, y que transmiten prejuicios y estereotipos negativos sobre un grupo o colectivo de personas en particular, teniendo por objetivo justificar, legitimar e incitar la confrontación y/o la violencia social de un sector de nuestra sociedad sobre otro”¹.

En síntesis, clasismo, racismo y discriminación en expresiones escritas u orales; analógicas o digitales. Sobre esta base, arriesgamos dos hipótesis rápidas:

1- Las Noticias Falsas son discursos de odio.

Boca ganó la séptima copa Libertadores

Este enunciado, en un título o en un posteo en redes, es una noticia falsa. Pero no es una Noticia Falsa.

Si bien el contenido es falso -no dice una verdad- su objetivo está más cerca de la sátira que de provocar una situación de desinformación o de instalar un tema en la agenda mediática. Lo que caracteriza a las Noticias Falsas es la viralidad (y así, un negocio rentable para plataformas), la instalación de temas en el debate público, la confirmación de preconceptos -negativos- que consumidorxs tienen de sujeto/objeto de la noticia. Y está dirigido contra alguien o algo: una persona, un colectivo, una causa. Siempre es contra alguien. Contra otro, lxs diferentes. El objetivo de las Noticias Falsas es el mismo que el de los discursos de odio: atacar a otrx.

2- Hay discursos de odio y discursos que habilitan el odio.

Una práctica periodística habitual es la de sintetizar con ciertos términos -y a veces adjetivar- para titular o para resumir una noticia en una bajada o descripción sobre un colectivo social determinado.

…Hordas de moto…

…Feministas…

…Kirchnerismo…

…Ambientalistas…

La intencionalidad de esos mensajes mediáticos -creados por periodistas de trayectoria, formadxs y muchas veces precarizadxs- no es confrontar con ni violentar a nadie. Pero la connotación que han adquirido ciertos términos o que ya poseen denotativamente -entre otras cosas, producto de una circulación en conjunto con mensajes explícitamente de odio- colocan a estos discursos en una clave de lectura que habilita reacciones violentas y, de nuevo, pone en agenda la supuesta amenaza de esxs otrxs.

Es necesario pensar nuestros mensajes en contexto.

Urge un cuidado de las palabras.

Dos hipótesis rápidas para pensar otra lectura sobre los discursos de odio.

La pregunta es: ¿Qué prácticas han generado estos discursos racistas, discriminatorios, clasistas?

El riesgo es que esos discursos y prácticas violentas adquieran consensos que considerábamos saldados a 40 años de la recuperación de la democracia.

Autor: Sergio Villar

“Ellos la llaman Sol Naciente y ha sido la ruina de muchos chicos pobres”

Por Fátima Frechero.

Graduada en el Dpto. Cs. de la Comunicación

Una libertad encapsulada saluda a la Argentina y la sociedad sonríe a su llegada. La falsa promesa del Mesías y el hartazgo que sale por los poros. Un día histórico que hizo llorar en advertencia con miradas retrospectivas que no dejan de hacer loop en la memoria. “La casa del sol naciente” es una canción norteamericana cuyos orígenes se remontan a principios del siglo XX, donde lo mucho no paso, pero lo suficiente rebalsa.

Los palos en la rueda y un tiempo que avanza a galopes en el nuevo siglo, donde la historia se desdibuja en la oralidad deformante y llena de interés. Un estudio publicado por el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo (Inadi), los autores Grimson y Guizardi (2021), señala que en Argentina la genealogía de los discursos de odio nos invita a recorrer la historia de nuestro país a partir de las configuraciones políticas y sus representaciones de clases.

En esta afirmación, los autores explican que, dichos discursos, estructuran las identidades políticas de nuestra sociedad y hacen que la diferencia ocupe un lugar central. Los antagonismos y su guerra que dejan atrás toda igualdad.

Los recientes tiempos desafían -un poco más- la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia, pero digo “un poco más” porque el primer sustantivo cobra más énfasis que nunca. La memoria, que como facultad psíquica permite codificar, almacenar y recuperar la información del pasado. No obstante, y lejos de caer en conceptos psicológicos, la memoria es construcción -y reconstrucción-. Allí donde se deposita una historia de atropello, inmoralidad, abuso, sin razón.

El recuerdo de lo sucedido para nunca más volver. La memoria -jamás el olvido- como cura. Y la negación, tortura.

Discursos en tiempos de ODIO

Esta publicación terminó de editarse el 04 de diciembre de 2023

Producido por:

Marcos Altamirano

Diseño:

Javier Toribio

2023- Facultad de Ciencias Humanas - Universidad Nacional de Río Cuarto